東京, 1月30日, /AJMEDIA/

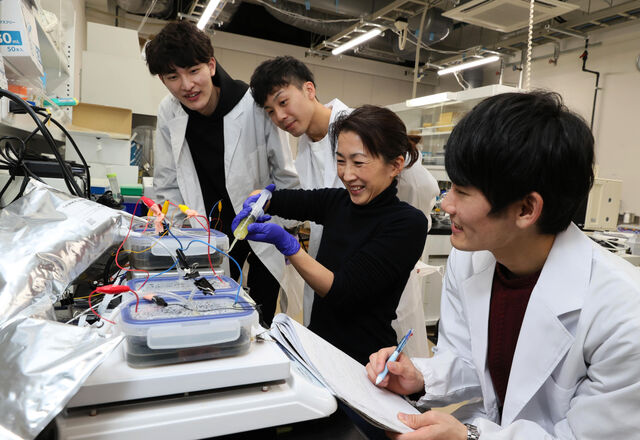

東北大大学院農学研究科准教授 多田千佳さん(48)

科学の最先端の研究に取り組む科学者を紹介するシリーズ3回目は、東北大学大学院農学研究科准教授の多田千佳さん(48)です。生ごみなどから微生物の力でエネルギーをつくり出す研究を続けています。「地球を守り、住み続けられるようにしたい」。そんな願いが多田さんにとってのエネルギーになっています。

昨年夏の東京パラリンピックの聖火リレーで、宮城県では小学生らがつくった「バイオメタンガス」という燃料に火をともしました。活動を進めたのが多田さんの研究グループです。

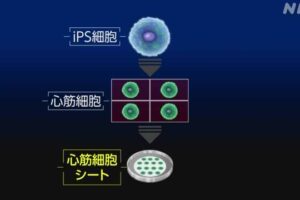

多田さんはメタン菌という微生物が発酵する働きを生かし、生ごみや動物のふんなどを活用し、ガスや電気などをつくる研究をしています。「メタンガスは『種菌』と身近な道具があれば誰でも簡単につくれます」と説明します。

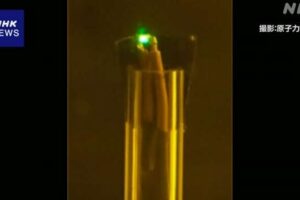

小学生たちには出前授業で、つくり方を伝えたそうです。牛のふんから取ったメタン菌が入った液体の種菌と、児童らが家から持ち寄った生ごみをミキサーで細かくし、ペットボトルに入れ、暖かく暗い所に置いて「牛の胃」を再現します。約3週間すると中身は発酵し、ガスができます。

聖火は、県内9市町の代表がバイオガスを燃料にした種火を持ち寄ってともしました。「みんなでともした炎を見て、一人一人の力はすごいと思いました」と多田さんは振り返ります。

「メタン発酵の装置があるなどの仕組みができれば、住民が生ごみでエネルギーをつくれます。温暖化を起こす二酸化炭素を削減できる。ガスが出た後の液体は肥料に使え、資源を循環させて住み続けられる地域づくりにつながります」

多田さんは「微生物燃料電池」の研究に力を入れています。電池の働きを活発にさせる触媒に使われる白金(プラチナ)などはレアメタル(希少金属)といわれ、簡単には入手できません。

ただし、代わりにメタン菌を活用できることが分かったそうです。「メタン菌は田んぼの泥や牛のふんなどどこにでもある。地球を掘り返さず費用も安く済むので環境を守り、貧しい国も利用できます」と説明します。

メタン菌は酸素がない場所でも生きられ、遠い昔に宇宙から来たという説もあるそう。「火星でもメタンが検出されています。他の星に思いをはせるのも楽しい。メタン菌を持って行けばエネルギーをつくって暮らせるかも…と夢見ています」

微生物の持つ力で古里の海を美しく

石川県内灘町出身で自然の中で育ちました。ヨットが趣味の父に連れられ、赤ちゃんのころから海に出ていたよう。魚やヒトデ、ウミウシなどを網ですくっていました。

小学3年で1人乗りヨットを始め、中学生までレースに出ていました。時間内にゴールできず、他の選手の後ろを走っていた時、舟の下に輝く魚の群れが見え「自然は大きいな」と思ったのを覚えています。

東北大学農学部に入って専門を決める際、微生物で水をきれいにする研究があると聞きました。古里の海が汚されるのが気になっていて、自分にもできることがあると思いました。じゃんけんで勝って研究室の最後の1人に入れました。

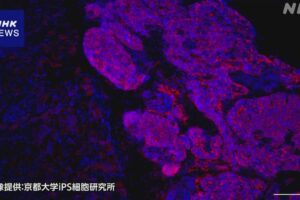

微生物の面白さを実感したのは大学院で豚のふんを肥料にするコンポストを研究した時。ふんは微生物の働きで分解され、発酵熱は60~70度に上がります。発酵を促す材料を加えると、完成までの1カ月が1日に早まります。環境が適さない時はじっと待ち、別な時は力を出す多様さとしぶとさを感じました。

細菌を食べて下水をきれいにするツリガネムシなどの存在も他の大学院生に教わりました。微生物の世界のイメージが大きく膨らみました。

産業技術総合研究所(茨城県つくば市)に勤務した時、メタン発酵でエネルギーをつくる研究を勧められ、魅力にとりつかれました。どこにでもあるメタン菌と、ごみやうんちなどを使ってできる良さがあります。資源を循環でき、自分たちで地球環境を守れます。

学生時代は研究発表が下手で、今も自信がありません。でも、続けていたらやれることが増え、少しずつ人の役に立てるようになりました。子どものころから「地球を守りたい」とテーマを持ち続けています。皆さんには下手でもいいから、興味を持ったことを続けてほしいと思います。