東京, 9月1日, /AJMEDIA/

関東大震災から現在までの間、日本に居住・旅行する外国人は大幅に増えた。2020年時点で国内に住む外国人は100年前の約35倍に。19年の訪日旅行客は、統計を始めた1964年から約90倍となった。大地震の際、言語や習慣の異なる人々の安全をどう確保するか。政府や自治体は対策を急ぐが、追い付いていない面もある。

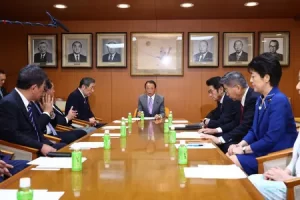

首都直下地震、官邸はどう動く 「災害緊急事態」で私権制限も

◇災害アプリ、周知に課題

厚生労働省の推計では外国人人口は2070年には939万人となり、人口の1割が外国人となる社会(20年では2%)が来ると予測する。

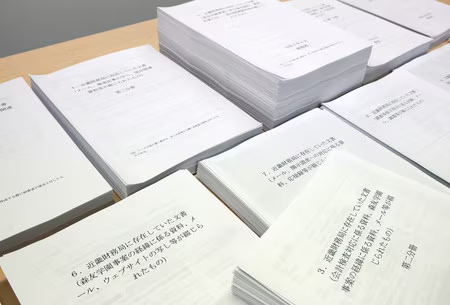

政府は「言葉の壁で避難情報がうまく伝わらないことがある」として、災害情報の多言語化に注力。観光庁監修の防災アプリ「セーフティー・チップス」は15言語対応で居住者、訪日客に緊急地震速報や避難情報をプッシュ通知で知らせる。

利用者から「日本に住む外国人に必須」との声が聞かれるが、14年10月のアプリ提供開始以降、ダウンロードは累計35万件と少なく、周知に課題がある。自治体の間では災害情報を「やさしい日本語」で提供する動きもあり、津波を「とてもたかい波」、避難所は「にげるところ」などと表現し、多様な手段を模索する。

一方、政府は訪日客の「30年に6000万人」誘致を掲げるが、災害への備えは十分とは言い難い。観光庁は国内外の観光客への災害対応を盛り込んだ「観光危機管理計画」などを策定するよう、21年から自治体や観光地域づくり法人(DMO)に求めている。だが同庁が22年、694自治体・団体に行ったアンケートでは策定済みは8.8%にとどまった。

予算や人手不足が原因とみられるが、同庁担当者は「訪日客が増え、被災者も増える恐れが高まっている。事前対策の重要度は増している」と危機感を強める。

◇防災の「担い手」養成

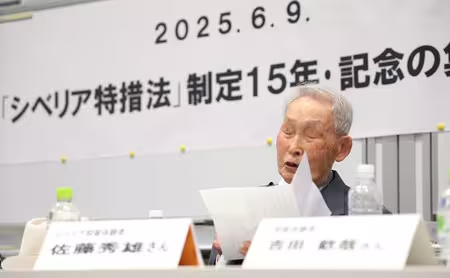

こうした中、外国人を支援対象としてだけでなく、防災の担い手として主体的に活躍してもらう動きも見られる。岡山県総社市は13年、全国に先駆けて「外国人防災リーダー」を養成する事業を開始。現在市内を中心に8カ国43人のリーダーがおり、災害時には避難所で観光客も含む外国人の受け付け・相談業務を担う。

外国人市民から「同じ住民として災害時に役に立ちたい」と申し出があったのがきっかけ。18年の西日本豪雨の際は被災地でボランティアを行い、市民から感謝の声が寄せられたという。このような制度は札幌市や仙台市など複数自治体に広がっている。総社市の担当者は「自治体は災害時の外国人対応で苦慮することもあり、その助けとなる外国人人材を養成する取り組みは全国で必要だ」と話す。