東京, 6月28日, /AJMEDIA/

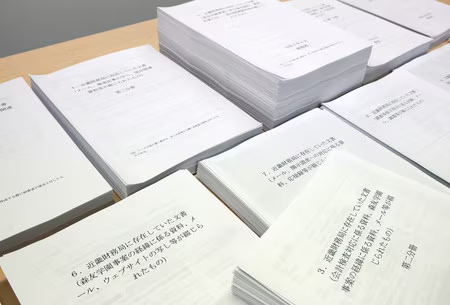

対話型人工知能(AI)「チャットGPT」など生成AIの小中高校での活用方法に関する文部科学省の指針案の全容が27日、判明した。不適切な事例として、コンクールや小論文などで生成物をそのまま提出したり、定期テストや小テストなどで使わせたりすることなどを例示。夏休みの課題を作る際の留意事項も盛り込んだ。7月に公表する。

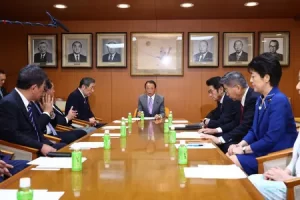

学校での生成AI指針、7月公表へ 夏の宿題利用に制限も―政府戦略会議

指針案では「使いこなすための力を意識的に育てていく姿勢は重要」とした上で、偽情報の拡散や個人情報流出などのリスクも指摘。「限定的な利用から始めることが適切」と強調し、「まずは十分な対策が講じられる一部の学校でパイロット的に取り組む」ことが適当とした。

他の不適切事例では、詩や俳句の創作などで最初から使わせる▽テーマに基づき調べる場面などで教科書を用いる前に安易に使わせる▽児童生徒の学習評価を教師がAIのみで行う―などを例示。生成AIツールの利用規約には年齢制限があることも強調し、特に小学校段階での利用には慎重な対応を求めた。