東京, 10月21日, /AJMEDIA/

轟音ごうおん とともに噴煙が上がり、噴石が飛散した。20日、熊本県・阿蘇山の中岳で起きた噴火。近くにいた旅行者は「辺りが真っ暗になった」と緊迫した状況を語った。新型コロナウイルス感染が落ち着き、観光客が戻りつつあった地元からは風評被害を懸念する声が漏れた。

「『ドーン』という音が聞こえ、黒煙が湧き上がり、怖かった」。神戸市須磨区から一人でツーリングに来ていた男性会社員(52)は、火口から3キロほどの地点で目撃した噴火の様子を語った。

黒煙の中に、稲妻のようなものも見え、空が真っ暗になったという。周りの人が逃げ出すのをみて、男性もバイクで逃げた。

ツーリングをしていた三重県松阪市のラーメン店経営の男性(39)も、目の前に黒く大きな噴煙が一気に立ち上ったため、Uターンした。男性は「火山灰がこっちの方に来なくて良かった」と胸をなで下ろした。

阿蘇火山博物館の館内には一時、観光客約30人が避難した。従業員の山田日出男さん(71)は「もくもくと噴煙が上がっていたので驚いた」と話した。

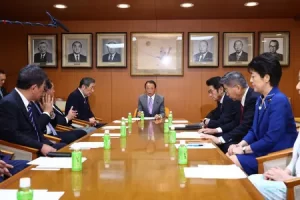

気象庁が噴火警戒レベルを「2」(火口周辺規制)から「3」(入山規制)に引き上げたこともあり、現地では観光への影響を心配する声が相次いだ。

火口から約3キロ離れた阿蘇市の観光施設「ニュー草千里」を経営する河津朋大さん(45)は観光客十数人に下山するよう伝えた後、従業員らと避難した。

新型コロナの影響で売り上げはコロナ前の1割ほど。打開を図ろうと、9月に施設内にカフェをオープンさせたばかりだった。河津さんは「施設の被害はなく営業はできるが風評被害が心配」とうつむいた。

降灰被害を受けた「月廻り温泉館」の露天風呂。「入らないで下さい」との貼り紙がしてあった(20日午後、熊本県高森町で)

6キロほど離れた熊本県高森町の「 月廻つきまわ り温泉館」では、露天風呂に灰が沈み、屋内の温泉だけの営業に切り替えた。2016年の熊本地震では一時休業を強いられ、コロナ禍でも利用客が激減した。支配人の佐藤幸博さん(68)は「トリプルパンチをくらった気分だ」と嘆いた。

「予測困難」「近づかないで」

高さ約3・5キロの噴煙を伴う噴火を起こした阿蘇山は、国内では桜島(鹿児島県)と並んで最も活動が活発な火山で、毎年のように噴火を繰り返してきた。2016年10月には噴煙が上空約11キロに達したほか、19年5月、20年2月にも高さ1・7~2キロの噴煙を伴う噴火が発生した。

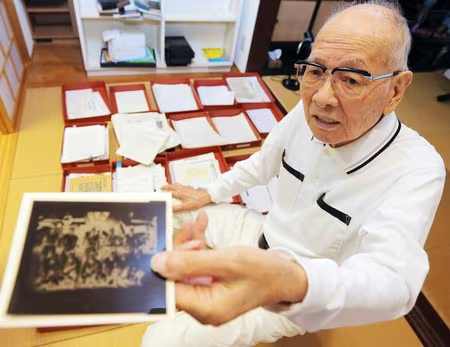

気象庁・火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣元会長(東京大名誉教授)は、「過去の噴火に比べて際立って大規模ではないが、ほぼ1週間前にも噴火しており、繰り返す可能性がある。火砕流も今回以上の規模になる恐れがあるため、近づかずに警戒を」と呼びかける。

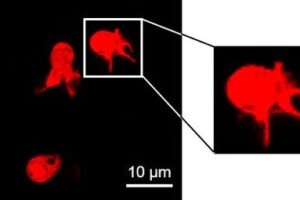

産業技術総合研究所の山元孝広・副研究部門長(火山学)によると、今回のような火砕流を伴う噴火は時々発生するといい、1979年には3人が死亡した。しかし、地下に存在する「マグマだまり」が膨張して地表が変動するなどの前兆現象は少ないという。「規模は大きくないが、予測が困難なため防災上は最も怖いタイプと言える。火山活動が活発になる『変わり目』に起きるケースがある」と指摘する。

阿蘇山を監視する京都大・火山研究センター(熊本県)の大倉敬宏教授(火山物理学)は、「福岡県まで降灰が及んだ2015年9月の噴火と同規模で、数万~10万トンの火山灰が噴出されたと推定される。数日にわたって火山ガスが抜けていたが、量が一時的に増えたため、別の場所から噴き出たとみられる」と分析している。