東京, 10月9日, /AJMEDIA/

20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が12、13両日、米ワシントンで開かれる。食料・エネルギー価格高騰が世界経済を揺るがし、インフレ抑制のための金融引き締めで市場も不安定さを増す。ウクライナ危機などで世界の分断が鮮明になる中、課題解決へG20は実効性のある議論ができるのか。為替介入を指揮した経験を持つみずほリサーチ&テクノロジーズの中尾武彦理事長(元財務省財務官)と国際政治経済に詳しい東大公共政策大学院の鈴木一人教授に展望を聞いた。

◇介入、国際理解得られる=中尾武彦元財務官

―G20で日本の為替介入は理解を得られるか。

為替相場はファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)に沿って市場で決定されるべきだが、過度な変動は良くないというのが合意事項だ。足元の円安は投機的な動きと政府は認定しており、協調介入には至っていないが、理解は得られるだろう。

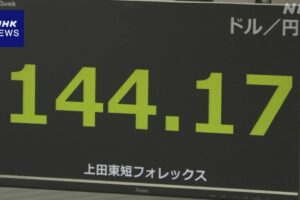

―介入原資の不足や効果への疑念もある。

外貨準備高は1兆ドル超ある。それだけの金額を財務省が一定の方向性へ覚悟を持って投じるのであれば効果はある。(円安でもうけようという)一定のポジションを持った投資家は損をするので、けん制効果はある。決まった防衛ラインがあると思われると効果が薄れるので、前回介入した1ドル=145円台より円が高いときに追加介入してもおかしくない。

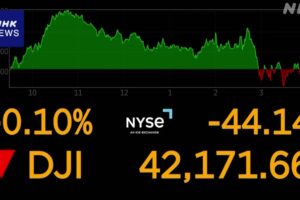

―ドル独歩高の問題をどう見ているか。

円だけではなく、ポンド、ユーロ、人民元に対してもドルが高過ぎる状況だ。米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ(による通貨安など)で各国は非常に大きな影響を受けており、もう少し考えてほしいと訴える国もあるのではないか。

―G20全体の展望は。

エネルギーや食料の価格高騰をどう抑えるかが論点だ。インフレに対処するためのFRBの政策をどう考えるか、新興国・途上国の債務問題も重要なテーマとなる。ただ、スリランカなどの債務問題がアジア全般に波及するとは考えていない。アジア通貨危機時に比べ、各国の経済・財政政策は非常に健全化している。

―G20の機能不全も指摘される。

(ウクライナ危機をめぐる分断で)今回も共同声明を出すのは難しいだろう。だが、G20に属する中国やインドなどの国が重要なことに変わりはなく、これらの国を巻き込む努力を続ける必要がある。諦めてはいけない。

◇G20、米ロつなぎ留められぬ=鈴木一人東大公共政策大学院教授

―ロシアがウクライナ4州を併合した。

終わりの始まりになるだろう。ロシアが戦線を広げるのは難しく、併合を戦果と考えて停戦に向け話を進めるのではないか。西側諸国の制裁は続くが、その目的は懲罰的な意味合いから、戦争をする能力をいかに奪うかに焦点が移っている。全面的に撤退しない限り制裁は続く。転換点が来るまでロシアは半永久的に国際的に孤立する。

―世界で分断が進んでいる。

ロシアや中国は米国中心の世界秩序が不要という点で一致している。ただ、中国は西側諸国の市場を失うことを不利益と考え、経済的な損失を覚悟でロシアとの結び付きを強めることはない。今はロシア・中国対西側諸国という構図ではない。西側諸国の足並みに乱れはないが、それ以外の国は自らの国益に従って行動しているだけで、ばらばらだ。

―G20に期待する点は。

G20は米ロ間の関係をつなぎ留めるかすがいにはならない。実質的な協議はできず、共同声明に向けた議論は成立しない可能性が高い。ただ、どこかで変化は起きる。会議体をなくす必然性はなく、形だけでも残しておくことは大事だ。

―日本の役割は。

ロシアを非難し、西側諸国の一員としての立場を鮮明に示せばよい。対中国ではビジネス面の関係を残しつつ、戦略的な物資に関しては依存を減らさなければならない。

―エネルギー・食料問題が深刻だ。

エネルギーは価格が二重化していく。ロシア産原油は中国やインドが市場価格より大幅に安く購入する。西側諸国は制裁が終わったとしても買わず、中東から仕入れることに落ち着いていく。小麦などの穀物は、ロシアの黒海封鎖が解ければある程度流通していくことになるだろう。