東京, 9月1日, /AJMEDIA/

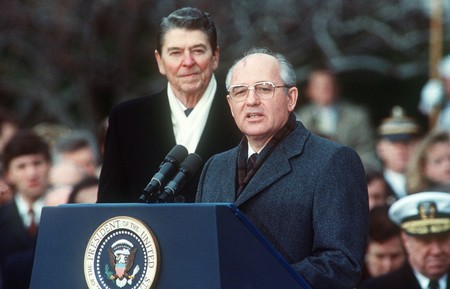

冷戦終結に寄与し、ノーベル平和賞を受賞したゴルバチョフ元ソ連大統領が8月30日、91歳で死去した。旧東側の盟主ロシアと西側諸国は今、ウクライナをめぐって間接的な「熱戦」を繰り広げている。ロシア国民からの人気は地に落ちたものの、歴史的指導者の死は一つの時代の終わりと、プーチン・ロシア大統領の戦争による混迷の始まりを象徴しているかのようだ。

病院によると、ゴルバチョフ氏は「深刻で長い」闘病生活を送っていたとされる。それでも、見舞いに訪れた知己に「(2月からの)ウクライナ侵攻に反対」との立場を表明していたことが、地元メディアに漏れ伝わっていた。

自身がウクライナ人の血を引き、ライサ夫人(1999年死去)もウクライナ系。ただ、ウクライナへの態度は日和見的だったと言わざるを得ない。

2014年のクリミア半島併合当時、親ロシア派により強行された「住民投票」が半島に住む人々の「願望を満たした」と歓迎。欧米の制裁を批判した。プーチン政権を代弁するような発言を曲げず、16年にはウクライナ当局から5年間の入国禁止措置を受けた。ロシアで人気を失っていただけに、無視できなかったのは「民意」だろう。

ソ連崩壊で失われた大国の地位を取り戻す―。プーチン氏が20年間以上、保守的な国民の支持を受ける形で推し進めてきた大方針は、ソ連崩壊を招いたゴルバチョフ氏、そしてソ連を打ち壊したエリツィン元ロシア大統領という2人の時代の「反省」にある。

プーチン政権は近年、ソ連時代の弾圧を記録する人権団体「メモリアル」にも圧力を加えるなど、時計の針を圧政時代に戻すような動きすら見せていた。編集長が21年にノーベル平和賞を受賞した独立系紙「ノーバヤ・ガゼータ」は、ゴルバチョフ氏の後ろ盾もあり、切れ味の鋭い調査報道を続けられていたが、ウクライナ侵攻の前では無力。開始から程なく休刊に追い込まれた。

ゴルバチョフ氏は本国で嫌われ、敵国にもてはやされた希代の共産党エリートだが、欧米に甘かったわけではない。ソ連崩壊から30年たった21年末、ウクライナ侵攻の背景にある北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大について、米国の「おごり」があったと指摘。「ベルリンの壁」崩壊から四半世紀の14年には「世界は新冷戦の瀬戸際にある」と、戦火を予見するような発言もしていた。