東京, 10月24日, /AJMEDIA/

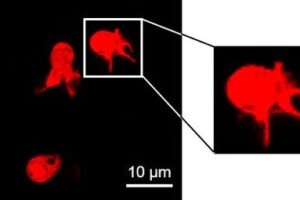

子宮頸(けい)がんなどの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を防ぐワクチン。個別に接種を促す積極的勧奨を国が中止して以降、0.3%まで落ち込んだ接種率が、上向き始めた。がん予防効果を示す海外の調査結果なども踏まえ、厚生労働省の専門部会が勧奨再開に向けた議論を進めている。

HPVワクチンは2013年4月、小学6年~高校1年の女子への定期接種が始まった。だが接種後の痛みや運動障害といった報告が相次ぎ、同年6月、適切な情報提供ができるまでの間、勧奨を取りやめることが決まった。

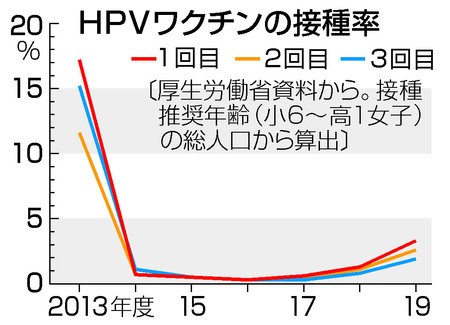

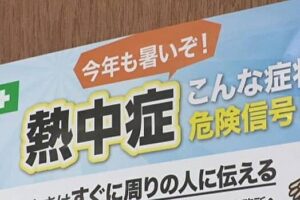

勧奨を中止した予防接種は、個別に接種時期などを知らせて強く促したり、予診票を送ったりすることができない。保護者らへの情報は途絶え、一時は7割に達した接種率(1回目)は14年度以降、1%未満に低下した。医療現場からは、こうした状況に危機感が示され、専門部会でも「希望する人が判断するための情報が届いていない」との声が上がっていた。

同省は18年、保護者らに向けたリーフレットを改訂。メーカー納入数は徐々に増加し、19年度の接種率は3.3%に上昇した。20年10月には対象家庭にリーフレットを送付するよう市町村へ求め、6割が応じた。同年7~9月に約4万本だった自費接種分を含むワクチン納入数は、10~12月は約8万本に、21年1~3月は約10万本に伸びた。

海外での調査も再開に向けた議論を後押しする。20年に公表されたスウェーデンの大規模調査では、10~30歳の女性約167万人を調べた結果、17歳になる前に接種すれば同がんの発生リスクが88%低下するとされた。

ある産婦人科医は昨年以降の納入数増加について、「新型コロナウイルスの影響で、ワクチンの重要性への理解が進んだ」と指摘する。厚労省の担当者は「小さな増加だが、この着実な流れを止めないよう情報提供を続けるしかない」と語った。