東京, 6月6日 /AJMEDIA/

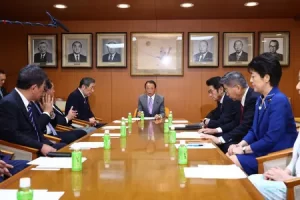

改正子ども・子育て支援法などの成立により、岸田政権が掲げる「異次元の少子化対策」は実行段階に移る。政府は支援金制度の国民負担について「実質ゼロ」と繰り返し説明してきたが、社会保障の歳出改革による負担軽減などが前提で、実現できるか見通せない。児童手当の拡充や親の就労の有無を問わず保育所を利用できる「こども誰でも通園制度」の創設といった施策も、少子化に歯止めをかける効果を生み出せるかが問われる。

支援金の徴収が始まれば、その分だけ支払額が増えるものの、政府は「社会保障の負担率」という考え方を持ち出して、「実質ゼロ」を説明してきた。歳出改革と賃上げを進め、国民の負担率を軽減できた範囲内で支援金を徴収すれば、負担は増えないというのが理屈だ。岸田文雄首相は「国民に新たな負担を求めないことを約束したい」と答弁してきたが、分かりやすい説明とは言いにくいのが実情だ。

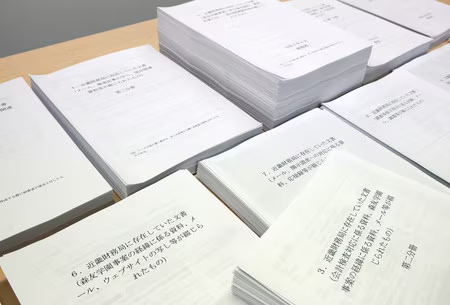

社会保障の歳出改革もこれからだ。政府は昨年12月に策定した工程表でその内容を示したが、具体的な数値目標は明記されていない。野党側は、改革の実現について「甘い見込みだと言わざるを得ない」(日本維新の会の柴田巧参院議員)と指摘。また、工程表の中には、患者の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」の見直しのほか、金融所得や資産の状況を加味した保険料負担の検討なども含まれる。ある政府関係者は「高齢者など個人ベースでは負担増となる人もいるかもしれない」と認める。

少子化対策の充実に関しては、与野党から「一歩前進だ」と評価する声が上がるが、課題も残る。こども誰でも通園制度は、未就園児を育てる親の孤立を防ぐことが期待されるが、保育士が不足する施設では、現場の負担増が懸念される。

厚生労働省が5日に公表した2023年の人口動態統計では、1人の女性が生涯に産む子どもの人数を示す合計特殊出生率が1.20で最低を更新した。改正法には、児童手当や育児休業給付の拡充といった経済的支援策も盛り込まれたが、若い世代の子どもを産み育てたいという気持ちを醸成し、少子化を反転させられるかは未知数だ。