東京, 10月25日, /AJMEDIA/

防衛省は、攻撃能力を備えた無人航空機を自衛隊部隊に導入する方針を固めた。偵察用などは既に保有しているが、攻撃型は初めて。離島や沿岸部の防衛力強化につながるとして、2023年度に試験的な運用を始める。乗組員が不要な無人機は人的被害を抑えられ、ロシアによるウクライナ侵攻でも両軍で使用されているという。一方、無人兵器を巡る開発競争の激化は、人間の判断を介さずに人工知能(AI)で攻撃する「殺人ロボット」が紛争地などに現れる事態につながる懸念も出ている。

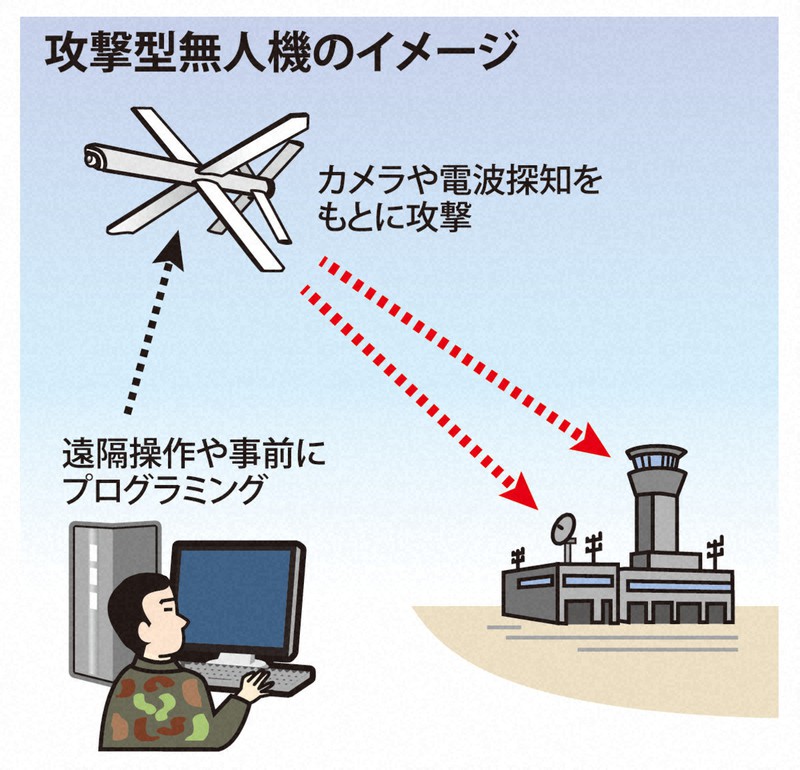

各地の紛争で使われている無人機

攻撃型無人機は、敵の拠点や部隊に接近して攻撃するため、ミスが減って効率面でも利点があるとされる。ロシアによる侵攻を受けたウクライナ軍はトルコ製の「バイラクタルTB2」を投入し、誘導弾でロシア軍の車列などを迎撃した。ロシア軍も無人機で攻撃しているとされている。

防衛省関係者によると、省内で攻撃型無人機導入に向けた動きが加速したきっかけは、西アジアのアルメニアとアゼルバイジャンとの間で20年に起きた紛争だった。アゼルバイジャンの無人機がアルメニアの戦車や対空砲、レーダーを次々と破壊し、戦闘を有利に進めたという。

この紛争でアゼルバイジャンは「遠隔操作型」や「自爆型」など、複数のタイプを使用した。遠隔操作型は兵士が操作して誘導弾などで攻撃するもので、破壊されなければ繰り返し使える。使い捨ての自爆型は飛行中、敵の発した電波を探知し、発信源をたどって施設へ攻撃を仕掛ける。

自衛隊は警戒監視や情報収集のための無人機を保有している。22年3月には、米国製の大型無人偵察機「グローバルホーク」を航空自衛隊三沢基地(青森県)に配備した。

グローバルホークは高度1万5000メートル以上から画像撮影や電子情報の収集ができ、集めた情報を瞬時に地上の基地などへ送ることも可能だ。11年の東日本大震災時には、米軍が東京電力福島第1原発の被害状況把握に活用した。

防衛省はこのほか災害用や偵察用の小型無人機も使用しており、23年度中に海中の機雷を処理するための水上無人機も取り入れる方針。そのうえで攻撃型の性能を確認するためとして、海外製の小型機を試験導入することも決めた。

導入を計画しているのは自爆型といい、ある幹部は「将来的には飛行速度や航続時間など性能の異なる機体をうまく組み合わせて運用し、抑止の効果や迎撃能力を最大限引き出せるようにしたい」とする。