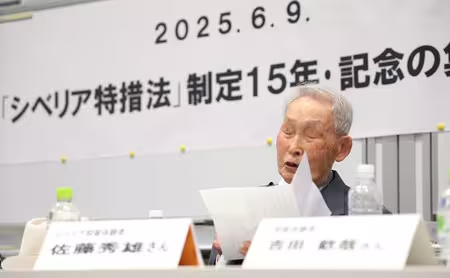

東京, 7月17日, /AJMEDIA/

松野博一官房長官は16日、2日間にわたる東京電力福島第1原発事故の被災地視察を終えた。唯一全町避難が続いてきた福島県双葉町の一部区域で居住再開に道が開けるなど、復興は新たな段階に入った。ただ、生活インフラの整備や雇用創出、廃炉など地域の再建に向けた課題はなお多い。

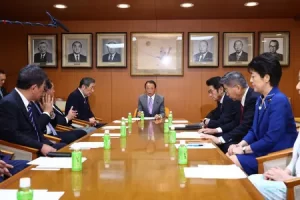

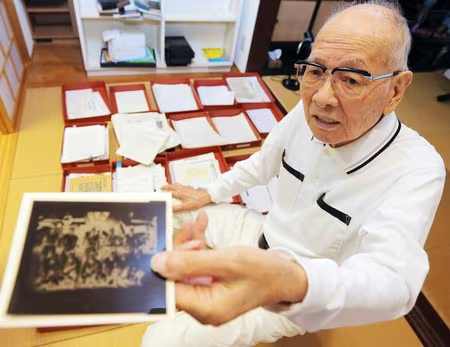

松野氏は16日、住民と車座で意見交換した。震災後に開校した浪江町の小中併設校で教諭を務める佐藤信一さんは「最初、児童・生徒は9人だったが39人に増えた。ただ、震災前のまちのにぎわいや人とのつながりを知らない子どもがたくさんいる」と説明。松野氏は「皆さんの意見を聴きながら(復興)事業を進めたい」と述べた。

ピーク時に16万人超に達した県内外への避難者は、避難指示が順次解除されたことで現在は約3万人。ただ、立ち入りを厳しく制限された帰還困難区域が7市町村に残る。このうち葛尾村、大熊町の一部に設けた「特定復興再生拠点区域」(復興拠点)は6月に避難指示が解除され、双葉町の復興拠点も8月30日の解除が決まった。

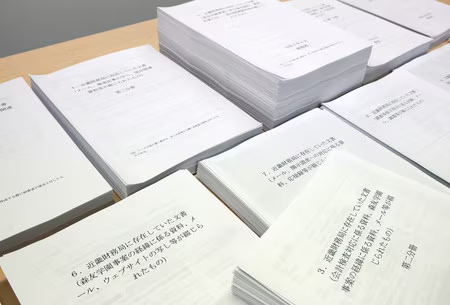

復興庁が双葉町などの住民を対象に昨年行った調査では、帰還を希望する人が1割程度にとどまったところもある。同町では「まだ判断がつかない」との回答が約25%で、医療機関や商業施設などの充実が判断材料とされた。生活環境の改善が大きな課題だ。

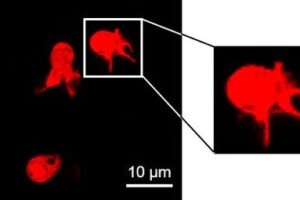

震災で失われた産業の復興も、帰還や移住に向けた課題の一つ。政府は国家プロジェクトとして、廃炉やロボット・ドローン、農林水産業など六つを重点分野に設定し、沿岸部の産業基盤構築を目指す「福島イノベーション・コースト構想」に取り組む。

松野氏はロボットの開発実証拠点「福島ロボットテストフィールド」(南相馬市)で、地元企業の連合チームが機体を担当した災害対応ロボットを視察した。他地域から事業者を集積すると同時に、地元といかに連携させるかがカギを握る。

復興には原発の廃炉や処理水問題の解決が必須だ。松野氏は福島第1原発構内も視察。東電幹部らとの意見交換で「地域とともに廃炉を進めることが、復興との両立につながる」と述べ、地元企業との協力を求めた。

「今回の解除はゴールではなくスタートだ」。松野氏は復興拠点での避難指示解除の動きを受けてこう語る。「戻って住みたい」と思えるまちづくりができるか、住民に寄り添った新たな取り組みが求められている。