東京, 6月22日 /AJMEDIA/

東京大学などは、小笠原諸島の南鳥島沖で、資源価値が高いコバルトなどを含んだマンガンノジュールと呼ばれる鉱物が密集する海域を特定し、早ければ来年から一日当たり2500トン規模で引き上げる実証試験を始める計画を発表しました。

実用化に至っていない日本周辺の海底の鉱物資源の活用に向けて弾みがつくと注目されます。

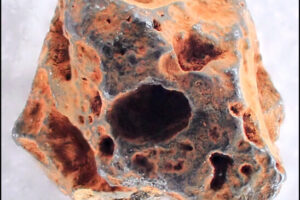

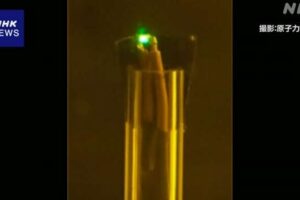

マンガンノジュールは海水に含まれる微量の金属が数百万年から千数百万年もの長い時間をかけて沈殿して生じた球状の物体で、コバルトやニッケルなどの資源価値が高い金属が含まれています。

直径は数センチから十数センチほど、大きいもので手のひらほどの大きさがあり、深海の海水に含まれる微量の金属が、海底に沈んでいた岩石や魚の歯、泥の固まりなどを核としてその周りに沈着し、同心円状に成長したものと考えられています。

国内では、2016年に東京大学の加藤泰浩教授や千葉工業大学の研究チームが海洋研究開発機構の潜水調査船「しんかい6500」を使って南鳥島沖の排他的経済水域を調査し、海底にマンガンノジュールが大規模に分布していることを発見したと発表しました。

その後も同じ研究チームが、採取したマンガンノジュールの詳しい成分分析や形成されるメカニズムを明らかにするなど研究をリードしており、こうした海洋資源の活用に道筋をつけたいと、日本財団とともに今回発表した大規模な実証試験に向けた検討や調査を進めてきました。