東京, 9月27日, /AJMEDIA/

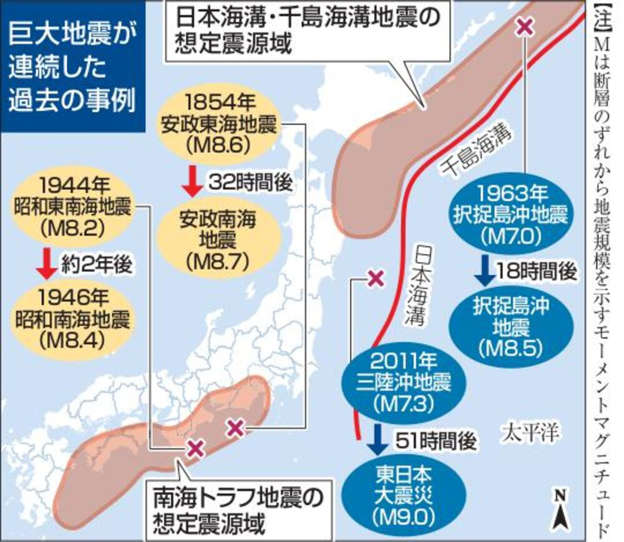

東北や北海道の沿岸部で甚大な被害が想定される日本海溝・千島海溝地震の可能性が高まった時、警戒を呼び掛ける「臨時情報」の導入議論が政府の中央防災会議で始まった。南海トラフ巨大地震を対象に気象庁が2019年から運用しているが、地震活動が活発な日本海溝沿いなどでは巨大地震の「前兆」を見極めるのは難しい。検討には課題が山積する。

「M7級」を想定

臨時情報は南海トラフ沿いでマグニチュード(M)8級地震が起き、巨大地震が連動すると懸念される場合に1週間ほどの事前避難を呼び掛ける仕組み。M7級の地震や異常な地殻変動があった場合も備えを促す。

中央防災会議の有識者検討委員会の初会合が8月下旬にあり、臨時情報の運用基準に基づき、日本海溝・千島海溝沿いの想定震源域では「M7級」の地震が起きた場合に注意を促す方向性が示された。

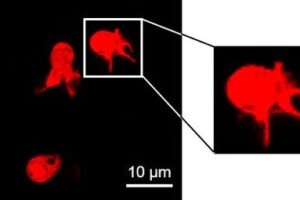

根拠となったのが、東日本大震災の51時間前の11年3月9日に三陸沖で起きたM7・3の地震だ。1963年には北海道択捉島沖でもM7級の18時間後にM8級が続いた例がある。

高頻度の地域

ただ有識者の中には慎重な見方もある。想定震源域は1904年以降にM7級以上が64回発生した「地震多発地帯」のためだ。

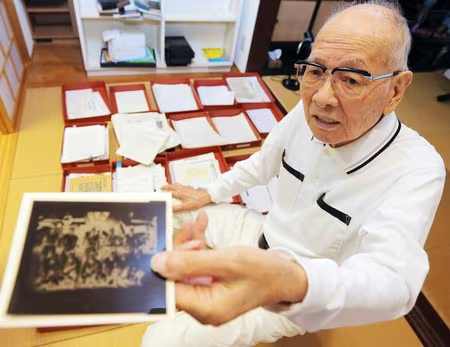

検討委員で、南海トラフでの同様の検討会に携わった松沢暢東北大教授(地震学)は「日本海溝沿いなどでは数年に一度ほどの高頻度でM7級が起こるため、めったに発生しない南海トラフ沿いと比べ、何が異常な状態なのかの判断が難しい」と説明する。

過去の巨大地震も発生形態が異なる。南海トラフ沿いでは「M8級」の巨大地震が連続した事例が2度確認されているのに対し、日本海溝・千島海溝沿いでは例がない。

地殻変動の異常を捉える体制にも差がある。南海トラフ沿いは揺れを伴わずにプレート境界が低速でずれ動き、地震の引き金になる可能性が指摘される「ゆっくり滑り」を検知する観測網が充実している。一方、想定震源域が陸から遠い日本海溝・千島海溝沿いはリアルタイムで高精度の観測が難しいとされる。

「そもそも南海トラフ巨大地震も確度の高い予測は

できず、前兆なしに起こる可能性が高い。当時の議論は地震予知に『限界』があることを社会に知ってもらう意味もあった」。松沢教授はこう振り返る。

検討委は年内をめどに注意を呼び掛ける地震の範囲などの報告書をまとめ、中央防災会議の作業部会で情報発信を検討する。内閣府の担当者は「南海トラフとの違いなど課題を科学的に整理し、防災に資する議論を進める」と話す。