東京, 11月29日, /AJMEDIA/

政府が28日、岸田政権の看板政策の一つである「資産所得倍増プラン」を正式決定した。少額投資非課税制度(NISA)の拡充を柱に投資経験者を増やし、その資金を企業の成長投資に回す好循環の実現を狙う。しかし、長年叫ばれてきた「貯蓄から投資」が進まない背景には、経済成長の長期低迷がある。政府は成長に向けた本気度が問われている。

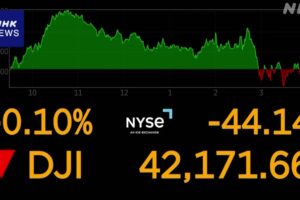

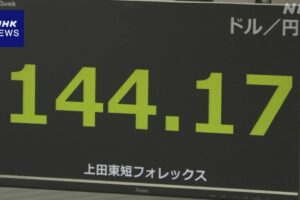

2022年6月末の家計の金融資産2007兆円のうち、現金・預金の占める割合は54.9%。一方で上場株式や投資信託など有価証券の割合は12.2%にとどまる。これに対し米国は有価証券が61.5%。政府はNISAの間口を広げることで現預金に偏った家計の金融資産をリスクマネーとして活用し、成長の起爆剤にしたい考えだ。

しかし、第一生命経済研究所の星野卓也主任エコノミストは、バブル崩壊後の株安や長引く低成長を受け「株式への投資が合理的と思えない世代も多い」と指摘。資産所得倍増プランも「貯蓄から投資へという流れに即座に変わるような話ではない」とし、経済成長を実現して長い目で見て株価が上がっていく環境を整えることが必要だと強調する。

政府は倍増プランと同時に、スタートアップ(新興企業)への投資を5年後に10兆円とすることを柱とした育成計画も決定した。NISA拡充など投資しやすい環境整備も重要だが、試されているのは投資したくなる新興企業の育成など日本経済の成長に向けた取り組みだ。