東京, 1月13日, /AJMEDIA/

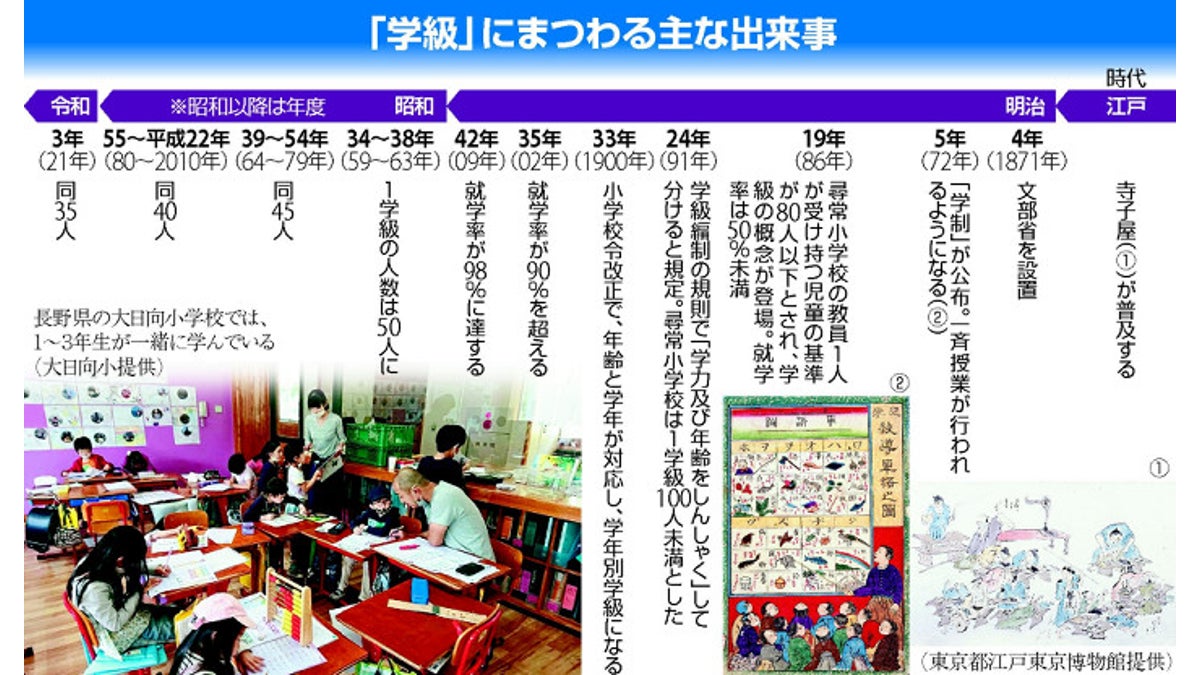

[New門]は、旬のニュースを記者が解き明かすコーナーです。今回のテーマは「学級」。

同い年の同級生と、全員で黒板を向き、先生の話を聞く。学校のクラス(学級)のこんな日常的な光景は、明治時代に始まった。近年は多様な子供に対応するため、各地で新しいスタイルの学級が生まれている。

寺子屋普及・質高い教育 近代化の土台

師匠に怒られ正座する子、顔に墨で落書きする子。机の向きはバラバラ。江戸時代後期に描かれた、寺子屋の様子だ。師匠が手を焼きながらも、奔放な子供たちの成長を見守っている。

寺子屋は庶民のための教育機関だった。町人や武士が師匠となり、子供は読み、書き、そろばんなど、生活に必要な知識や技能を学んだ。6歳前後で「入学」する子供が多かったとみられるが、地域によって差があった。指導は個別で行うのが基本で、1人の師匠が子供らのために作った62人分の学習計画の古文書も残っている。

明治前期の調査では、全国に1万6560か所あったとされる。だが、実際はその数倍あった、というのが通説だ。江戸東京博物館の学芸員・市川寛明さん(57)は「身分の高い人が高度な教育を受ける欧米と異なり、江戸後期の日本では、教育が庶民にまで普及した。寺子屋の広がりとそこでの教育の質の高さが、社会に変化をもたらす『教育爆発』を起こし、日本の近代化の土台となった」と語る。

学制発布150年 画一からの転換

明治維新後、「国民皆学」を目指す新政府は明治5年(1872年)、「学制」(教育制度)を発布し、全ての6歳以上が教育を受けるよう定めた。当初は能力別に進級する形式だったが、等級によって人数が偏るなど問題が生じたため、1人の教員が受け持つ子供の数の基準を設ける考え方に転換。明治24年(1891年)に「学級」が規定され、尋常小学校は1学級100人未満とされた。これにより、計画性や効率性の高い教育システムが完成した。

今年は、学制が発布されて150年となる。だが近年、発達障害や外国籍など特別な支援が必要な子供が増加。いじめの認知件数や不登校も増えている。一斉授業の画一的な教育では、対応しきれなくなっている。

文部科学省は昨年、「個別の指導を充実させるため」などとして義務標準法を改正し、小学校の学級人数の上限を40人から35人に減らした。一律の引き下げは41年ぶりだ。

固定観念覆す

固定観念を覆す学校も、各地に生まれている。2019年度に開校した私立大日向小学校(長野県)では、同じ学級に年齢の違う児童が混在し、学んでいる。学級を「ファミリーグループ」と呼び、机を向かい合わせて学ぶ子供たちや、一人で黙々と問題を解く子もいる。