東京, 9月13日, /AJMEDIA/

北九州市の特定危険指定暴力団「工藤会」が合わせて4人の市民を死傷させた事件で殺人などの罪に問われ、1審で死刑判決を言い渡された組織トップの2審の裁判が13日に福岡高等裁判所で始まります。実行役などへのトップの指示があったのか、「共謀の認定」が1審に続いて争点になる見通しです。

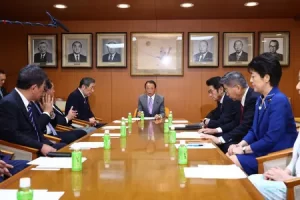

特定危険指定暴力団「工藤会」は、平成10年から26年にかけて北九州市や周辺の地域で漁協の元組合長を射殺したほか、元警察官や看護師など3人を拳銃や刃物で襲う事件を相次いで起こし、組織のトップ、総裁の野村悟 被告(76)と、ナンバー2の会長の田上不美夫 被告(67)が殺人などの罪に問われました。

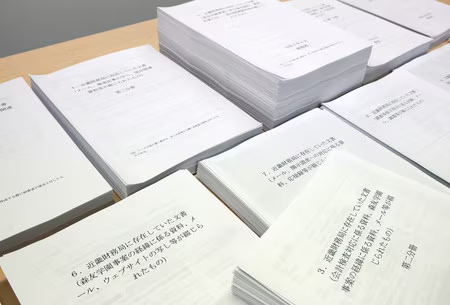

2人の関与を示す直接的な証拠がない中、1審の福岡地方裁判所はおととし8月、工藤会を厳格に統制された組織だとしたうえで、

▽野村被告が4つの事件に首謀者として関与したと認定し、死刑判決を言い渡したほか

▽田上被告に無期懲役の判決を言い渡し、被告側が控訴していました。

13日に福岡高等裁判所で始まる2審の裁判でも、引き続き、実行役などの暴力団員にトップの指示があったかどうかの「共謀の認定」が争点となる見通しで、間接的な証拠の積み重ねによってトップの関与を推認した1審判決について高等裁判所がどのように判断するかが焦点となります。

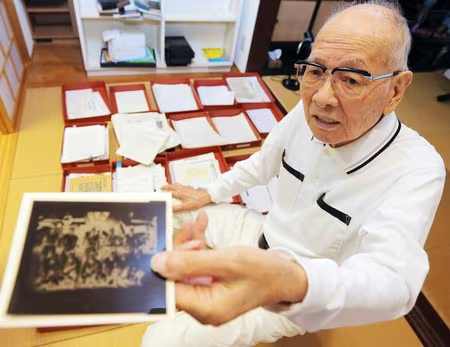

専門家「大胆な認定 2審でも争点になる」

工藤会トップの2審の争点について、刑事訴訟法が専門の九州大学の田淵浩二教授は「1審は、工藤会の意思決定が上意下達の方式であり、『鉄の結束』で犯罪の意思決定も同じようにやっていて、具体的な関与の証拠がなくてもトップが当然、指示しているはずだという認定をした。このような大胆な認定をした事件はなく、その点が控訴審でも争点になる」と指摘しています。

そのうえで、指定暴力団のトップに死刑判決が言い渡されている今回の裁判が持つ意味について「これまで刑事裁判では具体的な犯罪への関与を示す証拠がなければ、トップの責任は問われなかった。トップの責任が問われ、死刑になるとすれば当然、他の暴力団に対しても抑止効果は出てくる。象徴的な裁判の一つになる」と話していました。