東京, 10月23日, /AJMEDIA/

小笠原諸島の海底火山、福徳岡ノ場でことし8月に発生した噴火について、専門家のグループは噴出したマグマの量などの分析から、明治以降の国内の火山噴火としては最大クラスの規模だったという研究結果を発表しました。

このとき噴出された軽石が沖縄 奄美で大量に漂着していますが、専門家は、今後も続くおそれがあると指摘しています。

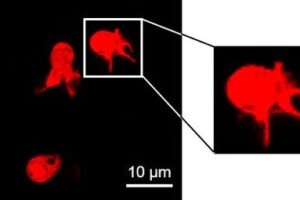

小笠原諸島の硫黄島の南にある海底火山、福徳岡ノ場は、8月13日に規模の大きな噴火が発生し、大量の噴出物によって2つの島ができました。

産業技術総合研究所などの研究グループは、気象衛星「ひまわり」や、300キロほど離れた父島からの観測などを基に噴火規模を分析したところ、噴煙の高さは1万6000メートルから1万9000メートルに達し、マグマの噴出量は、およそ3億トンから10億トンとみられるということです。

このため研究グループは、今回の噴火の規模は明治以降の国内の火山噴火としては、桜島で1914年(大正3年)に発生した「大正の大噴火」に次ぐもので、最大クラスだったとしています。

大量の軽石 沖縄や奄美に次々と漂着

一方、噴火に伴って出た大量の軽石は海流の影響で西へ移動し、噴火から2か月ほどたった10月上旬以降、沖縄県や鹿児島県の奄美地方などに次々と漂着し、船の航行に支障が出ています。

研究チームが沖縄本島などで調べたところ、海岸に軽石が厚く積もり、中には長さ25センチのものもあったということです。

衛星写真では、10月15日の時点で、沖縄本島の沖合50キロほどに大量の軽石が確認されていることから、今後も、しばらくは海岸への漂着が続くものとみられるとしています。

産業技術総合研究所の及川輝樹主任研究員は「これだけの量の軽石が海岸に漂着したことは、非常に規模の大きい噴火だったことを物語っている。海水を利用する発電所や製鉄所のほか、漁船やフェリーを運航する人たちは注意してほしい」と話していました。

今後、本州南岸に近づくおそれも

専門家がシミュレーションしたところ、大量の軽石は今後、その一部が関東など、本州の南岸にも近づくおそれがあることがわかり、注意を呼びかけています。

JAMSTEC=海洋研究開発機構の美山透主任研究員は黒潮など海面付近の海流予測をもとに福徳岡ノ場から噴出した軽石がどのように漂流するのかシミュレーションを行いました。

8月の大規模な噴火のあと、沖縄や奄美に流れ着いた軽石は時計回りに旋回し、11月上旬にかけて、四国付近の沖合まで進むとみられています。

その後も黒潮に乗って軽石は流れ続け、11月中旬には四国と紀伊半島の間の紀伊水道の沖合に達するとみられます。

そして、11月の末ごろにかけて、軽石の一部は日本の南を大きく蛇行したあと、再び東海道沖に北上して関東など、本州の南岸にかなり近づくと予想されています。

海洋研究開発機構の美山透主任研究員は「今の時期は黒潮の影響で大きく蛇行し、東海や伊豆諸島まで軽石が流れる可能性がある。まだしばらくは軽石の漂流が続くとみられ注意してほしい」としています。