東京, 2月1日, /AJMEDIA/

中国が海警局に武器使用を認める海警法を施行して1日で1年。沖縄県・尖閣諸島周辺では、海警船による領海侵入や接続水域内での航行が相次ぐ一方、懸念されていた海警船による武器使用は発生していない。防衛省はこの間、同法の問題点を訴える「世論戦」を展開。一定の効果があったとみて、今後も国際社会への働き掛けを続ける方針だ。

海警法が武器使用を認めるのは、中国の「管轄海域」。具体的な定義はないが、草案段階では「内水、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚および中国が管轄するその他の海域」と位置付けており、南・東シナ海の広大な海域が対象となり得る。

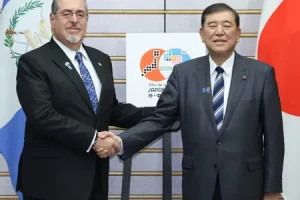

岸信夫防衛相は昨年2月以降、各国の国防相と対面やオンライン形式で会談するたびに、中国が恣意(しい)的に適用海域を線引きできる曖昧さを指摘してきた。28日の記者会見では「着実に懸念が広く浸透してきている」と成果を強調した。

防衛省はこれまでに米国やオーストラリア、フィリピン、ウクライナなどとの防衛相会談でこうした懸念を共有できたと発表。同省幹部は「中国を名指しして批判できる国は少ない」としながらも、実際は同法に警戒感を示す国は少なくなかったと明かした。別の幹部は「中国がやりづらくなるよう、できるだけ多くの仲間を見つける必要がある」としている。

尖閣周辺での海警船の動きは依然として活発で、31日にも領海侵入事案が発生。松野博一官房長官は会見で「外交ルートで(中国に)厳重に抗議し、速やかに退去するよう強く求めた」と明らかにした。昨年1年間に接続水域内を航行した日数は、これまでで最も多かった2020年と同水準の332日。連続航行日数は157日となり過去最長を更新した。

現場で対応に当たる海上保安庁幹部によると、このところ領海内で漁船を追尾する海警船の動きは「行儀が良くて不気味だ」という。ただ、こうした状況が続くのも「2~3月の北京冬季五輪・パラリンピック期間中まで」(防衛省幹部)との指摘があり、大会後は海警船の活動が再び活発化する恐れがある。