東京, 10月11日, /AJMEDIA/

テレビをつければ毎日のように時代劇が放送されていて、親や祖父母と一緒に楽しんでいた。

でも目にする機会があまりなくなった…。

そんな風に感じる人もいるのではないでしょうか。

テレビのレギュラー枠がなくなって制作本数も減り、“危機”にひんしている時代劇ですが、救世主となるかもしれない映画が今、話題を呼んでいます。

「時代劇を過去のものにさせない!」

そんな作り手たちの熱い思いに迫ります。

(科学・文化部記者 小田和正)

単館から全国に!広がる「侍タイ」ブーム

9月のある週末、東京・池袋にある映画館。

大勢の人でにぎわい、観客席は満員となっています。

観客のお目当ては今、注目を集めている映画「侍タイムスリッパー」です。

幕末の武士が現代にタイムスリップし、ギャップに戸惑いながらも、時代劇の斬られ役として活躍するというストーリー。笑いあり、涙あり、チャンバラありのサービス精神にあふれた“時代劇”コメディー映画です。

低予算で作られた自主制作映画で、池袋の映画館「シネマ・ロサ」1館での上映からスタート。そこから口コミで徐々に人気を集め、公開から1か月余りで上映館は全国140館以上に拡大しました。

自主制作映画としては異例の興行収入2億円超えをたたき出しています。

観客に話を聞くと「私はまだ4回目なんです」とか「17回見ました」などとリピーターが多いのも特徴。監督や登場人物の名前を書いたうちわを持っている人もいて、ファンの間では「侍タイ」の略称で親しまれています。

中には「鑑賞するのは5回目」という父親に連れられた男子高校生の姿も。「笑えるところも泣けるところもありましたし、時代劇に興味を持てました」と感想を話していて、若者にもファン層が広がりつつあるのもうかがえます。

第2の「カメ止め」をねらえ!

ここまで読んで、あの映画と似ているなと思った人もいるのではないでしょうか。

そうです。2018年に大ヒットした上田慎一郎監督の映画、「カメ止め」こと「カメラを止めるな!」です。

「シネマ・ロサ」での上映からスタートし、全国展開した点が共通していて、映画ファンからは「カメ止めの再来」とも言われています。

映画館の矢川亮支配人も「クオリティーが高い作品ですが、ここまで大きく広がったことに私たちも驚いています。『カメ止め』に匹敵するような作品だと思いますし、まだまだ盛り上がりが期待できますよ」と話していました。

実際、監督や脚本を担当した安田淳一監督は「カメ止め」を意識し、同じような一大ムーブメントを起こしたいと考え、脚本を執筆する際には観客を巻き込めるような突き抜けたストーリー展開を意識したと話します。

安田淳一監督

「『カメ止め』のようにインディーズの映画がすごくヒットするというのは奇跡のようなもので、もう今後はできないだろうという人もいました。でも、劇場の中で大きい笑い声が起きて、最後に拍手が起こるという現象を起こせるのであれば、脚本自体はオーソドックスなものを突きつめていっても可能なんじゃないかなと考えました。そこでおもしろそうだなと思ったこの企画を思い切って作ってみたんです」

時代劇の輝きをもう一度!

これまでに2本の長編映画を作ってきた安田監督ですが、時代劇の撮影は初めての挑戦。長年撮りたいと思っていたテーマに、今回ようやく取り組むことができたといいます。

ただこの映画、時代劇そのものというわけではありません。

主な舞台は時代劇の撮影所で、タテや撮影の手法などが具体的に紹介され、時代劇ができあがるまでの過程が、幕末の侍の視点から描かれます。

かつてほどの人気を失った中でも、時代劇作りに奮闘する人たちに焦点が当てられた映画なのです。

このテーマを選んだ理由には「時代劇を盛り上げたい」という思いがあったといいます。

安田淳一監督

「僕らが子どものころって本当に毎日、毎晩のように時代劇が放送されていたんですよ。だから江戸時代がすごく近かった。それが今はなんだかすごく遠く感じられて、寂しいです。自分たちがおもしろいと思っていた時代劇の要素を再提示して、『こんな世界があったんや、おもしろそうやな』って思ってもらえたらいいなと」

一般的に時代劇は、現代劇に比べてセットや衣装、メイクなどが高額になる傾向があり、制作に予算がかかるとされています。

自主制作のため、限られた予算で撮影しなければならず、安田監督は撮影、編集、照明、さらに機材の運搬など数々の業務を自身で担いました。

持ち出しも多くなり、映画が完成するころには貯金のほとんどを使いきっていたといいます。

“時代劇の聖地”が“助太刀”

厳しい状況の中でも「侍タイムスリッパー」を制作しきることができたのには、安田監督の思いが“本場”を動かしたことにありました。

映画の企画を聞いて、「東映京都撮影所」が“助太刀”してくれたのです。

100年近い歴史があり、数々の名作時代劇が生まれた、いわば“時代劇の聖地”。通常、撮影所で自主制作映画が撮影されることはめったにありませんが、監督の“時代劇愛”が共感を呼び、異例の対応につながったといいます。

その協力は屋外のロケ用セットを貸し出すだけにとどまらず、衣装やメイクなど、さまざまな分野に及びました。

監督は「泣きそうなくらいぐっときた」と語る一方で、取材していくと撮影所のスタッフは「脚本がおもしろかった」とか「監督の熱い思いが伝わった」と口々に語っていて、双方の熱量が高まっていたことがうかがえました。

「リアルさ」と「時代劇っぽさ」の違い

映画の製作の中で安田監督が力を入れた点が2つあります。

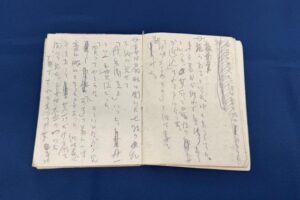

その1つめが役者のかつらです。

時代劇で使われるかつらは実際の人の髪の毛を結って作られます。髪の毛を熱して加工し、糸で縛って形を固めていくなど、担当する「床山」には高度な技術が求められます。

監督と床山は念入りに相談をして、「リアルさ」と「時代劇っぽさ」をの違いを意識して、かつらの準備を進めていきました。

まず、幕末からタイムスリップしてきた侍の主人公のかつらは、まげが小さめで、まとまりきらなかった髪の毛が枝毛のように飛び出ています。襟足も整っておらず、のばしっぱなしのような印象。これは、本物の侍らしさを表す、「リアルさ」が追求されています。

一方で、映画の中の時代劇で侍役を演じている人がかぶるかつらは、あえてかぶり物だとわかりやすいつくりになっていて「時代劇っぽさ」が強調されています。

「本物の侍」と、「時代劇に出てくるキャラクターの侍」の違いを際立たせ、主人公の異質さを強調する効果を狙っています。

かつらの製作にあたった床山の男性は「監督と相談して作り上げるのは、かなり大変でしたが、監督の気持ちが入っていたこともあって、今回の作品は特に楽しむことはできました。撮影が終わったときに『終わってしまうな』と寂しい気持ちになったくらいです。やりきった感じがありますし、みんなで作った感じがあります」と話していました。

“時代劇愛”込めたタテ

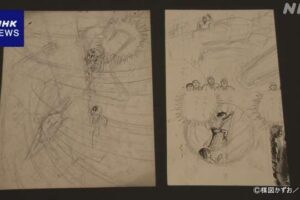

2つめが、時代劇の真骨頂「タテ」です。

映画本編でタテ師役で出演している俳優の峰蘭太郎さんは、自身も長い間時代劇の「斬られ役」として活躍してきたため、タテに深く精通しています。

担当の若いタテ師とともに、刀を何度も交えて動きを実践し、それを監督が確認するという行程を繰り返し、迫力ある斬り合いのシーンを作り上げていきました。

一方で、斬られたときのお約束、オーバーなリアクションなど“時代劇に特有の演出”を再現したシーンも豊富。時代劇への愛にあふれた演出が随所に散りばめられています。

1970年代ごろは、撮影所では毎日たくさんの時代劇の撮影が行われていて、斬られ役だった峰さんは多い日には1日に4つの現場を掛け持ちしていたといいます。

しかし、かつては100人以上いたという撮影所のタテ集団も今ではおよそ20人。人数は減ったものの、今回、若いタテ師と刀を交わす中で、撮影所の技術は確かに受け継がれ、発展していっているという実感を持てたと話します。

かつてほどのにぎわいはなくても、時代劇の文化を失わせたくないと考えていただけに、「侍タイムスリッパー」には、ひときわ熱を込めたと言います。

峰 蘭太郎さん

「時代劇は斜陽だとか、滅亡だみたいなことは言われているんですけど、自分たちはここまでやってきた年代です。こんな思いで演じてるんだとか、ふだんこんなことをやっているんだと、私の思いをぶつけたような映画なんです。そういう意味で撮影ではとても素敵なひとときをすごすことができました」

本物の時代劇を残したい!!

映画本編の中でも、印象に残るシーンがあります。

「私は時代劇を残したい、みんなが楽しめる本物の時代劇を残したい!」

映画の終盤、ベテラン時代劇役者が語る場面です。

私には作り手たちの気持ちを代弁しているように聞こえました。

そして劇場で映画が終わり、エンドロールを見ているとき、自身も「時代劇はまだ終わりではない、過去のものにしてはいけない」と強く思いました。

きっと、ほかの観客のみなさんもそうだったに違いありません。

安田淳一監督

「おもしろい脚本があって、おもしろい時代劇を作って、なんとか時代劇の技術が継承されていくような土壌ができればいいなと、これはもう私の願望です。この映画をきっかけにして時代劇に興味を持つ人が1人でもいればいい、そう思います」

時代劇を愛する人たちの思いが1つ1つのシーンにこめられた「侍タイムスリッパー」。

作り手の思いが観客を巻き込み、日本の時代劇が新たな盛り上がりを見せる、ターニングポイントになるような、そんな作品なのかもしれません。