東京, 10月09日, /AJMEDIA/

頭がすっぽり入るほどの大きな茶わんでお茶を味わう鎌倉時代から続く伝統行事「大茶盛」が、奈良市の西大寺で行われました。

奈良市にある西大寺の「大茶盛」は、鎌倉時代の僧侶「叡尊」が当時、貴重だったお茶を大勢の人に味わってもらおうと、大きな茶わんでふるまったのが始まりとされています。

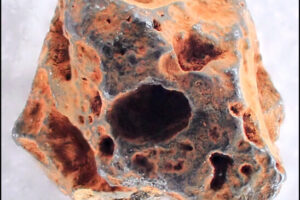

8日は、午前と午後の合わせて4回、茶席が設けられ、寺の大広間で僧侶が直径40センチほどの大きな茶わんに特大の茶せんなどを使ってお茶をたて、訪れた人たちにふるまいました。

以前は1人で持てないほど大きな茶わんで回し飲みをしていましたが、コロナ禍以降、感染対策のため小さめの茶わんで1人ずつ飲むようになりました。

それでも頭がすっぽり入るほどの大きさがあるため、中には隣の人に茶わんを支えてもらいながらお茶を口に運ぶ人もいて、それぞれに伝統の一服を楽しんでいました。

大阪市から訪れた8歳の女の子は「初めてこんな大きな茶わんを持ってとても重かったです。お茶は苦かったけど楽しかったです」と話していました。