東京, 6月22日 /AJMEDIA/

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、ロシアのプーチン大統領の訪朝に合わせロ朝の新たな条約に署名し、東西冷戦時代の「軍事同盟」の復活を宣言した。ただ、両首脳の間には温度差もみられ、新条約は有事の軍事介入に解釈の余地を残している。

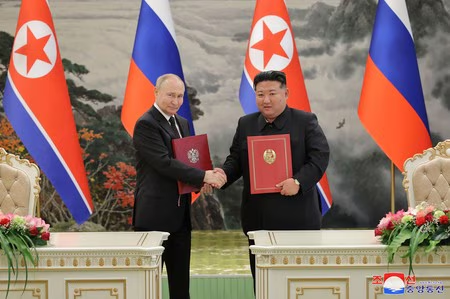

「両国は同盟関係という新たな高い水準に引き上げられた」。正恩氏は19日、平壌でのプーチン氏との共同記者発表で誇った。両首脳が署名した「包括的戦略パートナーシップ条約」について「史上最も強力な条約の誕生だ」と語り、「同盟」に3度も言及した。

ロ朝はウクライナ侵攻下の武器取引で急接近した。正恩氏は「同盟」の復活により、ロ朝の軍事協力を「制度化」し、安全保障上の連携を深める日米韓3カ国に対抗することを望んだようだ。一方、プーチン氏は同じ場で「同盟」という言葉は使わず、わずかに距離を置いた。

新条約第4条は、一方が武力侵攻を受けた場合に遅滞なく保有する全ての手段で軍事や他の援助を提供すると明記。旧ソ連と北朝鮮が有事の「自動介入」を規定し、ソ連崩壊後に失効した「ソ朝友好協力相互援助条約」(1961年)とほぼ同様の条項がよみがえった。

ただ、新条約では有事の介入について「国連憲章第51条と共和国(北朝鮮)、ロシアの法に準じて」と、かつての条約になかった条件が加わった。国連憲章51条は、集団的自衛権行使の要件を定めている。新条約第3条には危機時にロ朝が協議するという項目も新たに設けられた。

ロシアは、朝鮮半島で有事が起きた際に自動的に介入する義務を課されるのを回避した可能性がある。また、プーチン氏は20日、ウクライナ侵攻に北朝鮮の兵士投入は不要との考えを表明した。

韓国大統領府関係者は「国連憲章51条と双方の国内法という緩衝装置となる表現が入った。意図のさらなる分析は必要だが、自動軍事介入ではないと言える」と指摘。それでも「61年の条約には及ばないが、軍事を含む相互支援を定めており、同盟に近いように見える」と深い懸念を示した。