東京, 5月26日 /AJMEDIA/

プラスチックごみによる汚染を規制する条約の制定に向けた国際交渉が行われている。これまでの議論では、汚染を抑制するためプラスチックの生産規制を実施するかどうかが焦点となっている。各国は11~12月に韓国で開催される政府間交渉委員会での合意を目指すが、意見の隔たりが大きく、まとまる見通しは立っていない。

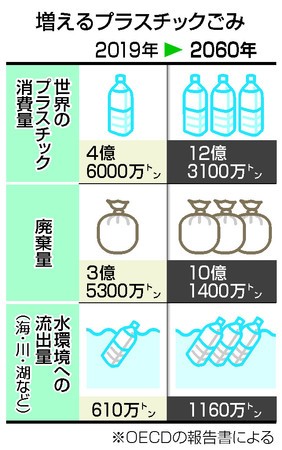

経済協力開発機構(OECD)によると、世界のプラスチック消費量の増加に伴い、廃棄量は過去20年で倍増。2019年には3億5300万トンとなった。新たな対策を講じない場合、60年には10億1400万トンに上る見通し。1160万トンが海や川などに流出するとみられる。

汚染を食い止めるため、22年から政府間交渉委の議論がスタートした。しかし、今年4月にカナダで行われた4回目の会合では、各国の意見が対立し、条文案に関する実質的な交渉は進まなかった。

特に一致点が見えないのが生産規制だ。欧州連合(EU)や汚染の影響を受けやすい島しょ国は、世界一律の生産制限により総量を抑制すべきだと主張。これに対し、世界最大の消費国である中国や、制限による経済への影響を懸念する産油国は、条文に生産規制を盛り込むことに反対する。大統領選を控える米国は明確な態度を示していない。

日本は、40年までにプラスチックごみによる追加的汚染をゼロにすることを条約の目的とするよう提唱。一律の生産規制ではなく、使い捨て製品の削減やリサイクル推進といった各国ごとの取り組みを重視している。環境省幹部は「意見の違いはあっても、まとめなければいけないという機運はかなりある」として、合意に向けて努力する考えを示した。