東京, 5月30日 /AJMEDIA/

外来生物のヒアリ。

7年前に国内で初確認されて以降、毎年、主要な港を中心に発見され、定着を防ぐための対策は待ったなしと言われる。

そんな中、ヒアリを撃退する“救世主”の効果を確かめるための実験が台湾で実施された。

使われたのは、日本人にとって馴染み深い「わさび」の成分。

台湾で導入が進む対策とともに、ヒアリ対策の最新研究を追った。

(科学文化部・島田尚朗)

ヒアリとは 国内の状況は

「ヒアリ」は南米が原産の外来アリ。

赤茶色で、体長は2ー6ミリほど。

腹部の先端に毒針を持ち、刺されるとまるで火傷したような痛みを感じる。

最悪の場合、死にいたることもあるとされる。

日本では去年、「要緊急対処特定外来生物」に指定された。

蔓延した場合に、著しく重大な被害や支障が、生態系や私たちの生活に及ぶおそれがあり、発見した場合に検査や防除などの拡散を防止するための措置を緊急に行う必要がある。

彼らは海外で積み込まれた日本行きのコンテナに“密航”してくる。

2017年に兵庫県で初めての確認以降、毎年、東京や福岡、名古屋といった主要な港などで断続的に発見されている。

2023年末までで、累計18都道府県、111事例に及ぶ。

誰もが知る「アレ」が ヒアリ対策の救世主?

「ヒアリの日本への侵入は危機的な状況。定着するか否かの瀬戸際と言っていい」

そう指摘するのはヒアリに詳しい兵庫県立大学の橋本佳明特任教授だ。

国のヒアリ専門家委員会のメンバーでもある橋本さんは、これまでヒアリのほかにアルゼンチンアリなど外来アリの水際対策について、その生態から対応を検討してきた。

橋本さんたちが今、研究を進めているのが、ヒアリを撃退する“救世主”の活用だ。

いったい何なのか?尋ねてみると・・・

橋本さんは、ニヤリとこちらを見つめ、「これです」と見せてくれた。

目の前に現れたのは「わさび」。

お寿司やお刺身でおなじみの、日本が誇る伝統的な香辛料「WASABI」だ。

「正確に言うと、わさびの“辛み成分”がアリに効果があることが分かってきたんです。そこで、台湾で、あるマル秘実験を行おうと考えています」

いったいどんな実験なのか。

台湾へ同行取材させてもらうことになった。

台湾で見た!世界初の「ヒアリ×わさび実験」

坂本さん(左)と橋本さん(右)

台湾・北部の桃園市。

「ヒアリ×わさびのマル秘実験」は、日本の国立環境研究所が主導する。

生きたヒアリを使って効果を確かめるため、すでにヒアリが侵入・定着した台湾でしかできない。

国立環境研究所の坂本洋典主任研究員と橋本さんに導かれながら屋外の実験場に向かうと…。

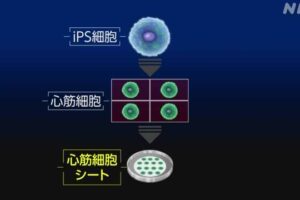

実験用のコンテナ

広場に2台の輸送コンテナが見えてきた。

今回の実験の概要は以下の通りだ。

▼2つのコンテナに、積み荷に見立てた段ボール箱を6段、積み重ねて安置。

▼最も上と下の段ボール箱に、生きたヒアリ50匹を入れたシャーレを入れている。

▼1つのコンテナのみ、シャーレに加えて“わさびの辛み成分”を含んだ10センチ四方のシート=「わさびシート」を入れ、1週間、コンテナを密閉。1週間という期間は、コンテナがアジア方面から日本に運ばれてくるまでの時間だ。

▼1週間後に開封、2つのコンテナを比較して効果を確かめる。

これが”わさびシート”だ あのツーンとする辛み成分が含まれている

そして、いよいよ開封の時。

「あけまーす」

坂本さんのかけ声とともに、まずはヒアリのみが入っているコンテナが開けられた。

段ボールの中からシャーレを取り出す。

よく見ると、小さなアリがせっせと動いている。

何匹かは自然死している個体も見える。

続いて、ヒアリとともに“わさびシート”を入れたコンテナを開封。

その瞬間、あの「ツーン」とした芳醇な香りがコンテナの中から漂ってきた。

そして。

「ああ、全滅ですね」

「うん、死んでいるね」

右の”シートあり”の方は、全滅かほぼ全滅が多かった

わさびシート入りのコンテナの方のヒアリのほとんどが動いていなかった。

全滅、または多くが死んでいるという結果だった。

結果は以下の通り。

【結果】

シートなし:平均で4割ほどが生存。

シートあり:特にシートを3枚から4枚使用したものは、ほぼ全滅という傾向。

ヒアリは、なぜ死んだのか。

わさびの辛み成分は、AITC=“アリルイソチオシアネート”と呼ばれる揮発性の成分。

痛みや刺激を与えるもので、アリは口や触覚にある受容体で感じ取り、「これはたまらん」と避けようとするが、濃度によっては死に至るという。

これまでも、わさびの辛み成分を含んだシートは博物館や科学館などで、標本を害虫から守るための防虫剤として使用され、効果も認められるなどの実績はあった。

今回の実験では、コンテナという「実際にヒアリが運ばれてくる状況に近い環境」であっても、段ボール箱1つあたりに、シートを数枚置くだけで、箱の中に辛み成分が充満し「ほぼ全滅」という効果があることが明らかとなった。

この濃度であれば、人体にとっても影響はほとんどないと考えられているうえ、匂い移りもほとんどない。

さらに、AITC自身についても、揮発性の成分のため時間がたてば徐々に濃度が薄まり、残留性がほとんどないことも確かめられたことから、実用化に向けた貴重な研究となったという。

今回、実験に使われた“わさびシート”は、実は日本の工場で製造されたものだ。

帰国後、その工場を訪ねた。

3ミリほどのペレット この時点で”ワサビ臭”がしている

作り方は、AITCを含んだ小さな樹脂=「ペレット」と「ベース剤」を混合し、熱で延ばしてシート状にする。

その厚さは1ミリほど。

できたてのシート

できたてのシートからは、わさび特有の香りが漂っている。

開発者によると、シート内にも秘密があり、AITCが直径数マイクロメートルほどの小さな粒子になっているのだという。

開発者の井伊重雄さん

「マイクロカプセル化した粒子がシートの中に分散しています。スゴイ数が入っていますよ」

AITCは揮発性のためすぐに蒸発してしまうが、極めて小さな粒子にして原料のペレットに練り込むことで、徐々にその成分が放出していく機能を持たせることに成功したという。

メイドインジャパンの効果は見られた

今回の実験で、前向きな結果が得られたことについて、どのように考えているのか。

坂本さん

「わさびのシートは複数枚入れてる条件の中だとやはり対象より多く死亡しており、わさびの効果自体は確認できたと思います。環境に負荷を与えない、いい防除法で初期防除のために進めていきたいと思ってます。できるだけ簡便で安価な方法として、誰にでも使ってもらえる方法にできればと思います」

橋本さん

「わさびといえばクールジャパンじゃないですか。まさに日本を代表するわさびを使って、世界中にこれ以上海上コンテナで外来生物が増え続けて、世界中の人々が外来生物でほんとに疲労させられる世界を、少しでも日本の伝統的なフレーバーで減らすことができるなら、これは日本人にとってもめちゃめちゃ誇りに思える技術になると思います」

これだけじゃない。ヒアリ対策最新研究 台湾編

台湾では、日本よりも早い、2003年にヒアリの侵入が初確認された。

残念ながら、そのまま定着してしまったが、日本では見られないユニークな対策に取り組んでいる。

桃園市にある訓練所で走り回っていたのは「ヒアリの探知犬」。

人間の1億倍優れていると言われる『嗅覚』で、人では見つけにくい小さなヒアリを発見するという。

ヒアリ探知犬のフェイフェイ

こちらはビーグル犬の「フェイフェイ」、11歳。

ヒアリ探知の“ベテラン”だ。

ヒアリ入りの容器2個を10個の缶の中にランダムに隠した訓練では、簡単にヒアリが入った缶を当てることができた。

さらにヒアリの巣が点在している屋外も、すぐに発見。

見つけるとその場でちょこんと座って知らせてくれる。

驚くのは、その精度。

90%以上だという。

こうした犬を使ったヒアリの防除技術などを開発している台湾のスタートアップ企業「モンスターズアグロテック」の林暉閔社長。

半年から1年ほどの訓練で探知犬として活躍でき、すでに空港や建設現場で使用実績があると言う。

林暉閔 社長

「人間は目で確認するので、大きなヒアリの巣しか見つけられないですが、探知犬の場合は、嗅覚を使うので、大きな巣も小さな巣も探し出すことができます。私たちの経験上、人間による探知より、効果のよい方法なんです」

さらに、林社長の会社では、AIを使った、“参加型”の防除技術の開発も進めている。

取材中、林社長が、道ばたの土手に市販のポテトチップスを1枚ずつ置き始めた。

「(林社長)アリはお菓子に含まれる油に惹かれて、すぐに寄ってくるんです」

効果はすぐに現れ、30分もしないうちにみるみるアリが集まってきた。

林社長はこのアリをスマホのカメラで撮影し、その画像を、会社が開発した専用のソフトにアップロード。

すると…。

10秒とたたないうちに、AIがどれがヒアリなのかを識別した。

画面に表示された「赤い枠」で囲まれたアリがヒアリだという。

ヒアリの大きさや形状といった特徴をAIに学習させることで識別することができると林社長は説明する。

その識別率は、条件にもよるが90%以上だ。

専門家が出歩いて探すだけでなく、街中の市民からのデータを提供してもらうことで、ヒアリの生息域がどこまで拡大しているか、ほぼリアルタイムで把握でき、可視化もできる。

対策に力を入れるべき場所を探るのに参考になる。

林暉閔 社長

「利点は、迅速にヒアリの調査や識別を行うことができる点、そしてヒアリのいる場所の情報が得ることができます。専門の人じゃなくても簡単に使えます。防除対策を行う際に、すぐ情報を得ることができるんです」

台湾の現状 日本へのメッセージ

現在、台湾北部では住宅のすぐそばでも、たくさんのヒアリの巣を見ることができる。

高層マンションが並び、そばには幼稚園もある桃園市の公園で、この日、ヒアリ駆除が行われていた。

この山 触れるべからず

芝生の上や木の根元などに点在する“こんもり”とした土の山。

これらすべてヒアリの巣=「アリ塚」だそうだ。

「全部そうです、これもです」。

そう話すのは、台湾政府によって設立された「ヒアリ管理センター」の頼鴻寛さん。

この日も通報を受けてアリの駆除にやってきた。

先導する、頼さんの先々で見つかる巣、巣、巣…。

毒エサをまく頼さん

毒エサを撒いたり、液体の殺虫剤を撒いたりして駆除を進めているが、油断するとすぐに増えてしまう。

頼さんによると、公園に散歩や遊びに来たお年寄りや子どもたちが巣を踏み、アリにかまれて激しい痛みに襲われるという被害が今も続いているという。

頼さん

「この辺にはたくさんの新しい建物が建てられ、新しい学校も含みます。新しく開発された町です。普段、犬を散歩に連れてきています。ここの住民が犬を散歩に連れてきた時、ヒアリを発見し、私たちに電話して通報しました」

台湾でヒアリの防除対策に取り組んできた第一人者の国立台湾大学の黄榮南教授はヒアリによる被害の実例を写真を見せながら紹介してくれた。

黄榮南教授

「これは台湾の桃園市で、暑い時に地面にカーペットをひき、子供がその上で寝ていた時、ヒアリが出てきて子どもがかまれました。これはまだ早期発見のほうですね。もし発見が遅かったら、命が失われる可能性もありました」

「飛行機の滑走路のランプの隣にアリ塚がありますが、このランプが光らなくなったため、業者が修理のためにランプを開いてみるとヒアリがいるのを発見しました。2、3年の時間を使ってやっと除去することができました」

アレルギー症状などによる命の危険も恐ろしいが、飛行場の滑走路のランプが破壊されたというのも、聞いてゾッとした。

大惨事につながりかねない。

黄教授は、ヒアリ防除のために最も大切なのは、早期発見だと強調する。

黄榮南 教授

「なぜ台湾で撲滅できなかったかというと、侵入されたことに気づくのが遅かったからです。侵入されてから様々な防除措置をやっても、コストがとても高いんです。幸い、いまヒアリはまだ日本に定着していません。日本は警戒心を引き続き維持して、今までやってきた水際での検査を続けるとともに、特にヒアリがいる国からやってくるコンテナに対して検査を強化していくことが重要だと思います。油断は禁物です」

取材後記

2年前、「わさび」がヒアリに効果があると橋本さんから聞いたとき、驚きとともに、あのツーンとした辛みが口の中で再現されたのを思い出した。

コロナ禍を経て、今回、台湾での実験に同行させてもらい、一定の実用性を確認することができた。

ほんの10センチ四方のシートでアリたちの“密航”を防ぐことができるのであれば、対策の負担が減ることは間違いないだろう。

日本の伝統と技術が対策に寄与できることは誇らしいことだ。

日本では見慣れないヒアリだが、台湾北部では至る所で、特徴的な「アリ塚」を見ることができた。

巣をつついただけで大量のヒアリが押し寄せてくる攻撃性には戦慄を覚えたし、こんな小さなアリが交通インフラや生態系に大きな影響を及ぼすことに改めて驚いた。

台湾は日本の未来の姿なのか。

それを決めるのは私たちがいかに彼らの侵入を早期発見、駆除につなげられるかが鍵となってくる。

最後に、今回の取材を通して研究とは大変地道なものだということを改めて感じたことを記しておきたい。

国立環境研究所の坂本さんは台湾在住の間、地べたに張り付くようにヒアリを観察し、その動向を注視していた。

このような泥くさい研究の積み重ねが、敵を知る第1歩となる。