東京, 10月04日, /AJMEDIA/

来週からノーベル賞ウイークが始まる。自然科学分野で日本人研究者への期待は大きい。コロナ禍で重要な役割を果たした研究もあり、いつ受賞してもおかしくない研究者も多いようだ。

4日発表の医学・生理学賞では、ノーベル賞の登竜門とされる「クラリベイト・アナリティクス引用栄誉賞」に選ばれた岸本忠三・大阪大特任教授(82)に注目だ。ウイルスや細菌を察知し免疫機構で重要な働きをする「インターロイキン6」(IL6)を発見。新型コロナ感染症をめぐり、IL6が血管中に、血栓を作る別のタンパク質「PAI1」を増やすことで重症化につながるとの研究も公表した。

がんや糖尿病、パーキンソン病、潰瘍性大腸炎などに関わる「小胞体ストレス応答」の研究者、森和俊・京都大教授(63)も例年、有力候補に浮上している。

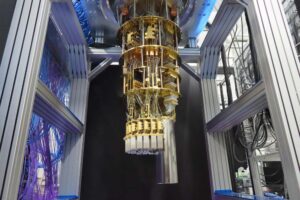

5日の物理学賞で注目される古澤明・東大教授(59)は、超高速計算を実現する量子コンピューターの基礎技術を開発。香取秀俊・東大教授(57)は数百億年に1秒しか狂わない「光格子時計」を提唱した。

磁気ハードディスクやメモリデバイスなどに応用可能な新物質「マルチフェロイック物質」の研究がある十倉好紀・理化学研究所創発物性科学研究センター長(67)にも期待がかかる。

6日の化学賞候補で目が離せないのは、今年の「引用栄誉賞」に輝いた澤本光男・中部大教授(69)。分子がつながる反応を制御し、狙った長さや形にする手法「リビングラジカル重合」を開発した。