東京, 10月15日, /AJMEDIA/

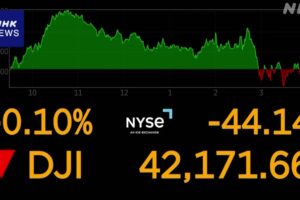

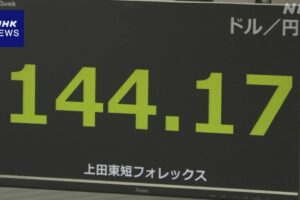

マーケットで株価の値動きや円相場を大きく左右しているアメリカの長期金利。「経済の体温計」と呼ばれ、先々の経済見通しを反映しやすいと金融のプロが注視する指標です。

足元はイスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突が激化することへの懸念から一時、リスク回避的な債券買い=金利の低下傾向が見られましたが、時計の針を少し戻すと、アメリカの財政悪化などが要因となって16年ぶりの高水準を記録したばかりです。

「経済の体温計」は微熱に向かう可能性があるのか、それともさらに高熱となるのか、先行きを読み解きます。(アメリカ総局記者 江崎大輔)

中東情勢緊迫で金利低下も

「ハマスを地球上から抹殺と国防相」

こんな過激なニュースのヘッドラインが10月12日に伝わりました。

イスラム組織ハマスとイスラエルの大規模な衝突が起き、イスラエルのネタニヤフ首相は11日夜遅く、「戦争管理内閣」を立ち上げることで合意したと発表しました。

アメリカのメディア、ブルームバーグによりますと、ネタニヤフ首相は「ハマスのテロリストは残らず亡き者とする」と発言し、ガラント国防相は冒頭のように「抹殺」という強い言葉を使ったとのこと。

9日の週に入り、緊迫化する中東情勢のリスクを避けたいと考えた投資家が安全資産とされるアメリカ国債に資金を振り向ける動きも出て、一時、10年ものの国債の利回りが下がりました。

しかし12日にはアメリカの消費者物価指数の伸びを受けて再び上昇しています。

体温計は16年ぶりの高熱に

アメリカ国債の長期金利、特に10年ものの国債の利回りは世界中のさまざまな金融商品の指標とされています。

将来の景気や物価上昇がどうなるのか、経済的な見通しが反映されやすく、「経済の体温計」と呼ばれているゆえんです。

2023年8月のこのコラム欄で詳しく書きました。

円安加速の要因にも 経済の体温計 米長期金利上昇はなぜ?

時間軸を長くとると、8月以降の上昇傾向は鮮明で、9月下旬からは上昇のピッチが速まりました。

10月6日には一時、4.88%と16年ぶりの金利上昇を記録したのです。

長期金利を押し上げる2つの要因

長期金利の上昇ピッチが速まった理由は、

1・好調な個人消費など、経済の底堅さ

2・FRB=連邦準備制度理事会が来年も高い金利を維持しそう

2については9月20日にFOMCの会合参加者の金利見通し(SEP)で2024年末時点の金利水準が前回より引き上げられ、高い金利水準が続くとの見方が市場で広がりました。

本当の理由は財政悪化懸念か

しかし、ここに来てアメリカの財政悪化懸念こそが根本的な要因ではないかとの見方が強まっています。

8月1日には大手格付け会社フィッチ・レーティングスが財政悪化への懸念からアメリカ国債の格付けを引き下げました。

拍車がかかる議会の混乱

9月下旬には、アメリカ連邦議会で政府の新年度予算案をめぐる協議が与野党の対立で難航し、政府機関の一部閉鎖が取り沙汰されました。

新たな会計年度が始まる10月1日の直前、9月30日夜につなぎ予算がギリギリで成立しました。

ところが、ほっとしたのもつかの間、議会下院では10月3日に共和党のマッカーシー下院議長の解任動議が可決されてしまいました。

下院議長の解任が可決されるのは歴史上、初めてのことで、その衝撃は世界を駆け巡りました。

さらに後任の議長選びで、共和党の下院議長候補に決まっていたスカリス院内総務は党の会合で、議長選びからの撤退を表明したとの情報まで飛び込んできました。

アメリカ国債は格下げされる、予算は決められない、まとめようとした下院議長が解任される、こんな悪材料が積み重なり、アメリカの財政は大丈夫なのかと金融市場が疑問符を突きつけているのです。

米国債がリスクの源泉に

「投資家は低金利の時には財政赤字の問題は無視するが、今、注目し、心配している」

10月5日、アメリカの経済紙、ウォール・ストリート・ジャーナルにこんな副題の記事が掲載されました。

長くアメリカ政府は最後の貸し手で、信頼できる国債を元手に新興国などを救済してきたが、「今やアメリカ国債そのものがリスクの源泉だ」と手厳しく指摘しています。

この記事を書いたグレッグ・イップ記者は、バーナンキ氏がFRBの議長だった時のFRB担当で、数々のスクープを書いてきた敏腕記者です。

長く続いた金融緩和と低金利時代に投資家の目が曇り、財政悪化の問題が見過ごされてきたと批判しているように私は受け取りました。

負のスパイラル

さらに長期金利の高止まりが別のリスクをもたらすと懸念する専門家もいます。

ニューヨークでアメリカ経済を分析する米国野村証券の雨宮愛知シニアエコノミストは「国債の利回りが高止まりすればアメリカ政府の利払いの負担が増し、財政がさらに悪化するという“負のスパイラル”に陥るおそれがある」と指摘しています。

FRBがインフレを抑えるために政策金利を当面、高い水準で維持する中、アメリカが財政悪化の負のスパイラルに陥るリスクを投資家の多くが深刻だととらえれば、「経済の体温計」である長期金利は高熱が続くことになりかねません。

これは日本の長期金利上昇や円安にもつながるだけに大きな問題です。

今後もマーケットはアメリカ国債の動きが左右する展開となりそうです。

注目予定

17日にはアメリカの個人消費の動向を示す小売売上高が、18日には中国のGDPが発表されます。

また20日には日本の消費者物価指数が発表される予定で、物価の動向が注目されます。