東京, 7月17日 /AJMEDIA/

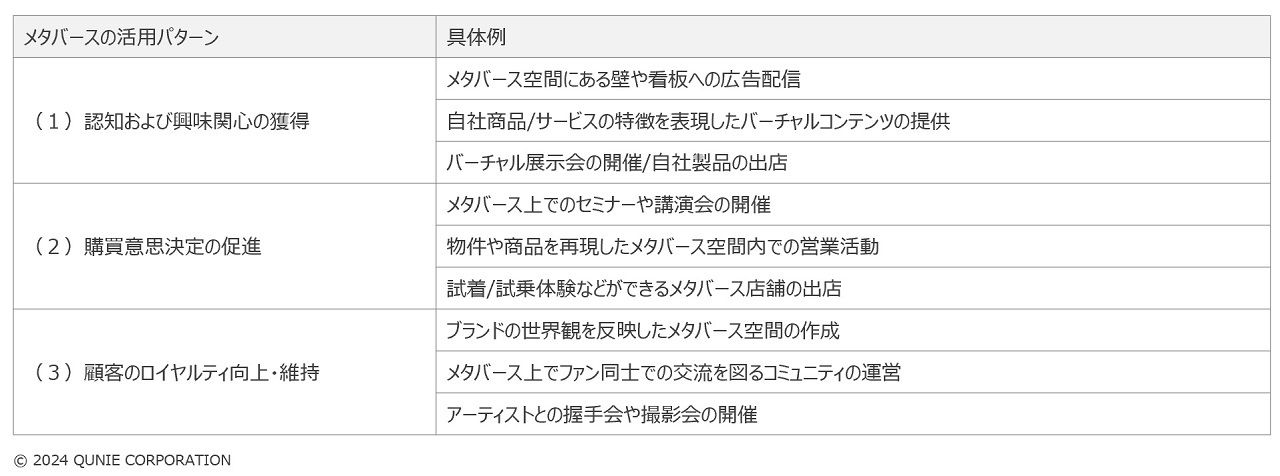

前回は、経営層や上司から「メタバースを活用したマーケティング施策を検討せよ」と命じられた場合の取り組みを3つに大別し、1つ目となる(1)認知および興味関心の獲得を目的とした取り組みについて解説した。

今回は、(2)購買意思決定の促進、(3)顧客ロイヤルティの向上・維持――を想定して解説しよう。

マーケティングとしてのメタバース活用の中で有効になる可能性が最も高いのは、(2)パターンであると筆者は考えている。

インターネットの進化に伴い、購買プロセスも変化してきた。

インターネットが普及するはるか前の1920年代には、E・K・ストロング氏が提唱した「AIDA」、サミュエル・ローランド・ホール氏の「AIDMA」に始まり、インターネット普及後の2004年には電通より「AISAS」、その後アンヴィコミュニケーションズから「AISCEAS」が提唱された。さらに、SNSが発展した2015年には電通が新たに「DECAX」を提唱するなど、時代の変遷とともにさまざまな購買プロセスが提唱され続けてきた。

これらの歴史を踏まえると、新たなインターネットサービスが購買の意思決定プロセスの変化に重要な役割を果たしてきたことが明らかである。したがって、次世代インターネットたるメタバースも、同様に購買の意思決定を促すプロセスにおける新たなチャネルとしての可能性を持つと考えられる。

しかし、残念ながら現時点で成功事例らしいものは登場していない。これは、「顧客にとって不要な情報を提供している」「メタバース以外のチャネルでも入手できる情報を提供している」ことが成功に至らない大きな要因である。例えば、「食品を3Dモデル化してアバターが手に取れるようにする(食品の外観情報は購入する意思決定に大きな影響は与えない)」「セミナー会場はメタバース上にあるが、プレゼンは2D(『Zoom』のウェビナーなどで代用可能)」などが挙げられ、そのようなケースでは、“わざわざ”メタバースに赴いて情報を取得する必要がないと消費者から判断されてしまう。

では、どうすればよいのか。筆者の考えるポイントを3つ紹介したい。

意思決定に悩む消費者のインサイトを捉える

どのような情報を消費者に提供すべきなのかを考える必要がある。ただ、検討する際にやりがちなアプローチとして、顧客に「どのような情報があれば買ってくれますか?」と直接聞くケースが散見される。このアプローチは決して悪手でないものの、意味を成すことはほぼない。顧客はおおよそ自身が何に困っていて、何が必要かを分かっておらず、彼らにそれらを問おうとしても、表面的な回答が返ってくるだけである。

そのため、まずは消費者観察を通じて、購買行動プロセスのどのフェーズで、何故悩んでいるのかを見出すことが重要である。消費者観察を行う対象は絞った上で、消費者の行動を追いかけて消費者理解を深めていき、消費者の内なる悩みを想像する。

フェーズと悩みにあたりを付けることができたなら、次のステップとしてどのような情報を提供すべきかを考えていく。脳に汗をかくところではあるが、これに時間を費やしすぎることはせずに、提供すべき情報の候補を顧客に当てて、その妥当性を検証すべきだろう。これら「消費者観察」「仮説構築」「検証」のプロセスを繰り返していくことで消費者のインサイトを捉えた、消費者が求める情報を洗い出していく。

メタバース“だからこそ“提供できる情報に的を絞る

消費者が求める情報の中には、メタバースで提供しなくてもよいものが含まれているため、情報に対して「メタバースの機能との親和性を図る」「他チャネルとの比較」を行う必要がある。メタバースの機能とは、コミュニケーションやデジタルツインなどのことであり、それら機能を一旦整理した上で、情報提供に役立つかどうかを検討する。

そして、たとえメタバースに親和性がある情報があったとしても、他チャネルとの親和性が高ければ、あえてメタバースで提供する必要はない。他チャネルと比較してメタバースを利用する必要性があるものを選択すべきだ。

情報に辿り着くまでの道のりは短く単純化させる

折角顧客の求める情報を提供する場ができたとしても、消費者がそこに辿り着かないと意味がない。情報の重要度によっては、現時点でメタバースを利用したことがない顧客も、情報取得のために初めて利用する可能性は十分に考えられるが、現状のメタバースへのアクセスには特定の技術的理解や手間が必要であり、利用のハードルが高い。

そのため、初心者であっても簡単に情報に辿り着けるよう、プラットフォーム選定の際に情報の質が低下しない範囲でなるべく操作やアクセスが容易なものを選んだり、メタバース内で不要な移動が発生しないよう導線を工夫したりするなど、企業側での対応が求められる。

(3)顧客ロイヤルティの向上・維持–ファンコミュニティの場としての活用が期待できるが、企業からの積極的な関与が必要

(3)パターンにおいては、顧客ロイヤルティの“向上”においては難しいものの、“維持”においては有効になり得るものと筆者は考えている。

顧客ロイヤルティは、プロダクトやブランドに対して継続利用や他社紹介などの行動として表れる「行動的ロイヤルティ」と愛着や信頼などのポジティブな感情として表れる「感情的ロイヤルティ」に分けられる。これらを軸に顧客を分類すると図1のようになる。