東京, 6月20日 /AJMEDIA/

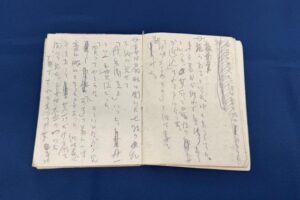

「ここに1000人以上がいたのか-」

79年間、ほとんど人目に触れることなく眠り続ける沖縄戦の戦跡「第32軍司令部壕」。

その内部へ撮影のために入った私(加屋本)が感じたのは、当時の兵士や住民が置かれた過酷な環境と沖縄戦の恐ろしさだった。

(沖縄放送局 カメラマン 加屋本了/記者 西銘むつみ)

沖縄戦の実情を語る「第32軍司令部壕」

沖縄の象徴、首里城の地下で眠り続ける「第32軍司令部壕」は、県民の4人に1人が命を落とした79年前の沖縄戦で、旧日本軍の第32軍が根拠地としていた場所だ。

地盤が固く高台で戦況を把握しやすいとして、全長およそ1キロ余りにわたって構築され、当時、軍幹部を含む1000人以上がいたと考えられている。

観光客でにぎわう首里城に対し、その地下に眠る司令部壕は「負の遺産」とも呼ばれ、沖縄戦の実情を語る戦争遺跡として、保存と公開を求める声が上がっている。

ただ、司令部壕は戦後、崩落の危険性が高いため一般には公開されていない。

首里城の地下の深さおよそ10メートルから30メートルの場所に、南北に縦断するように5つの出入り口がある坑道が掘られているが、沖縄県が厳重に管理し、いまは年に1度、管理する業者が入るだけだ。

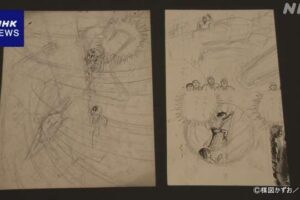

第3坑道を進むと守礼門の真下を通過。

地下13メートルほどの場所に高さ2メートル、幅3メートルほどのトンネルが続く。内部は真っ暗で、ライトを照らさないと足元すら見えない。

戦後、補強するために、天井と側面は、およそ1メートルおきに支保工と呼ばれる鉄骨が配置されている。