東京, 10月29日, /AJMEDIA/

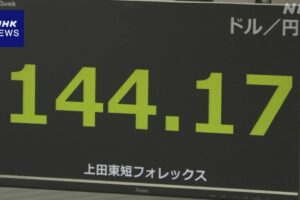

政府が28日決定した総合経済対策の目玉は、電気・ガス料金の負担軽減だ。ガソリン補助金の延長と合わせ、来年1月から9月にかけて、総額6兆円を投じて平均的な家庭の負担を計4万5000円ほど軽減することを目指す。物価高から生活を守る激変緩和措置と位置付けるが、ウクライナ危機による燃料費の高騰や物価高に拍車を掛ける円安が来年9月までに収束する保証はない。措置を打ち切る「出口」が課題となる。

電気料金は今年5月までの1年間で家庭用が約2割、企業用は約3割上昇した。家庭向けには1キロワット時当たり7円を支援。1カ月の電気使用量が400キロワット時の標準家庭では月2800円程度の軽減となる。高圧契約を結ぶ企業には、1キロワット時当たり3.5円を補助する。

ただ、今回の軽減策は、電気料金で来春に見込まれる2割程度の値上がりを肩代わりするのが目的。電気代が下がったと家庭が感じるのは来年1月から3カ月間にとどまる可能性がある。東北電力や北陸電力などは既に、来年4月以降の家庭向け料金引き上げを国に申請する方針を表明した。

都市ガス料金は、家庭と年間契約量1000万立方メートル未満の企業に対し、1立方メートル当たり30円を支援。標準家庭で月900円程度を軽減する。地方で利用が多いLPガス(プロパンガス)は、小売業者の事業効率化支援を通じて価格抑制を目指す。

ガソリン小売価格の急騰を抑制する補助金は、来年1月以降も補助額の上限を下げつつ続ける。ガソリン補助金は今年の1月に始まり、期限の延長を重ね、12月分までの予算は3.2兆円に上る。

政府は電気・ガス代の軽減について「来年9月に縮小する」との方針を示すが、第一生命経済研究所の新家義貴シニアエグゼクティブエコノミストは「燃料価格が十分に低下しない中で終了すれば電気代は再び跳ね上がる」と指摘。打ち切る難しさは、ガソリン補助金の延長が証明している。