東京, 1月1日, /AJMEDIA/

去年1月の能登半島地震で断層がどのようにずれ動いたか研究チームがデータを解析した結果、当初はゆっくりと破壊が起きていたものの20秒ほどたってから一気に広がったことで揺れが大きくなったとみられることが分かりました。

専門家は、強く固着した岩盤が周囲の破壊に誘発されてずれ動いた可能性があると指摘しています。

去年の元日に起きた能登半島地震について政府の地震調査委員会は北東から南西のおよそ150キロの範囲で断層がずれ動いた可能性があるとしています。

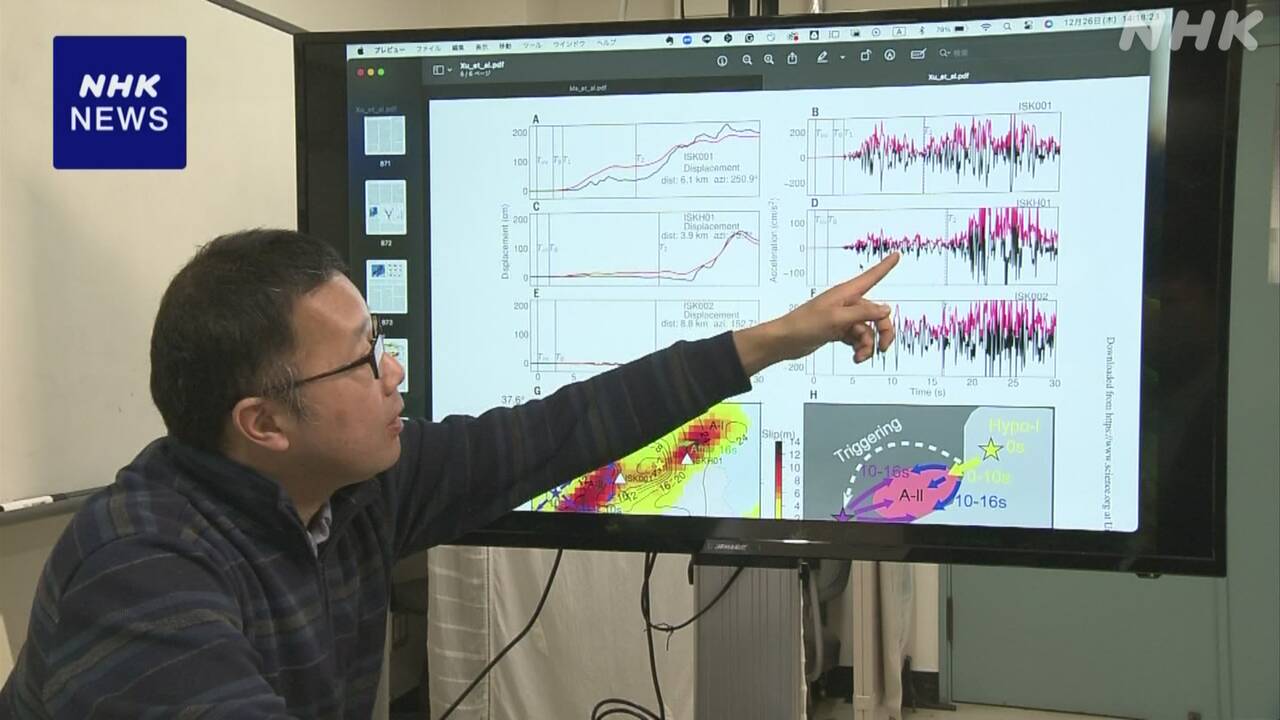

断層の破壊の状況について、東京大学地震研究所の青木陽介准教授やカリフォルニア大学ロサンゼルス校などの研究チームは、数百に及ぶ地震計などのデータを基に解析しました。

その結果、当初は石川県珠洲市付近でゆっくりと破壊が起きていたものの、20秒ほどたってからは秒速2キロから3キロほどになり、高速で一気に周囲に広がったとみられることが分かりました。

これに伴って輪島市付近では断層のずれ動いた量が大きくなったうえ、揺れが向かってくるように伝わったことで被害の拡大につながった可能性があるということです。

途中から破壊が一気に進んだ理由について、青木准教授は、能登半島北岸の沖合の地下には岩盤どうしが幅10キロほどにわたって強く固着した領域があり、周囲の破壊に誘発されてずれ動いたためではないかと指摘しています。

青木准教授は「今回のようにはじめは破壊がゆっくりでいきなり速くなる地震は今までほとんど見たことがなかった。さまざまなパターンをシミュレーションし被害の予想につなげていく必要がある」と話しています。