東京, 9月1日, /AJMEDIA/

1923年の関東大震災を引き起こした大正関東地震(マグニチュード=M7.9)は、関東の陸側プレートとフィリピン海プレートの間で起きた。震源は神奈川県西部で、プレート同士の間が滑った震源域は神奈川県から房総半島南部にまたがるが、1703年の元禄関東地震(M8.2)の震源域は同半島南東沖まで広がっていたと考えられている。

千葉で87年にM6.7地震 フィリピン海プレート内部―政府調査委

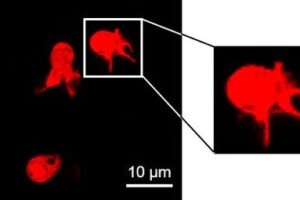

関東の地下は複雑で、陸側プレートに対して南からフィリピン海プレートが相模トラフで沈み込み、その下に東から太平洋プレートが沈み込んでいる。このため地震が多発するが、関東平野は地盤が軟らかいため、M7級地震でも震度6弱~7の揺れになる可能性がある。

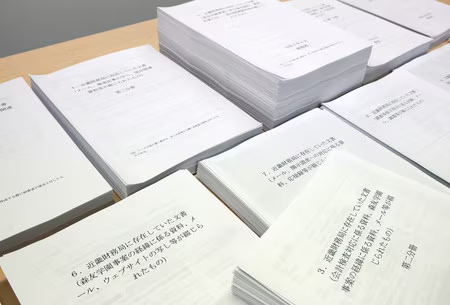

政府の地震調査委員会が2014年に公表した「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価(第2版)」によると、元禄や大正のようなM8級地震が今後30年間に起きる確率はほぼ0から6%(今年1月基準)だが、さまざまな深さで起きるM7級地震(活断層地震を除く)は70%程度と非常に高い。

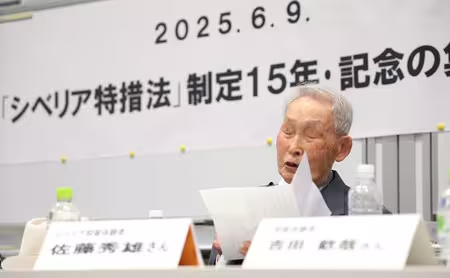

また、元禄から大正までの220年間では、前半は地震活動が比較的平穏だった一方、後半は活発だったと指摘された。大正後に起きたM7級は1987年にフィリピン海プレート内部で起きた千葉県東方沖地震(M6.7、最大震度5、死者2人)だけで、「今後、次の関東地震に向かって地震活動が活発になる可能性がある」という。

過去のM8級は歴史記録の調査や沿岸堆積物の掘削で次第に明らかになりつつあるが、海底下や内陸部の震源域の調査は難しい。長期評価では、元禄の震源域で、大正では震源域とならなかった房総半島南東沖の領域で地震が起きる可能性を否定していないほか、内陸部を含むさらに広域で地震が起きた場合は最大M8.6と推定された。

関東大震災の死者・行方不明者約10万5000人のうち、9割は東京都心部などでの火災が原因だった。阪神大震災は建物の倒壊、東日本大震災は津波による死者が多く、次の大地震はさまざまな被害が予想される。

関東で近年発生した比較的大きな地震は、05年と21年に千葉県北西部のフィリピン海プレートと太平洋プレートの間で起きたM6.0とM5.9で、最大震度はいずれも5強だった。東京大が7月に開いたシンポジウムで、古村孝志地震研究所長は「たかだかM6の地震で交通障害や帰宅困難など大混乱が起きた。関東大震災から教訓をくみ取って次の地震に備えることが大切だ」と話した。