東京, 9月9日, /AJMEDIA/

2023年は低価格のサブブランドを中心として、携帯電話会社の新プラン発表が相次いでいる。その内容を見ると基本料金が値上がりしているものの、割引サービスを充実させることで値上げ分の負担を抑えることに力を入れている様子も見て取ることができる。そこには大きく2つの理由があるといえそうだ。

携帯電話料金の引き下げを政権公約に掲げた菅義偉前政権の影響を非常に強く受け、2021年は安価な料金プランが相次いで登場した。それから2年が経過した2023年、再び携帯各社の料金プランに大きな動きが出てきているようだ。

とりわけ最近動きが激しいのが、低・中価格帯の領域を担うサブブランドである。実際6月には、KDDIのサブブランド「UQ mobile」が、新料金プランの「コミコミプラン」「トクトクプラン」「ミニミニプラン」を提供開始。また、翌月となる7月には、NTTドコモがサブブランド対抗というべき料金プラン「irumo」の提供を開始している。

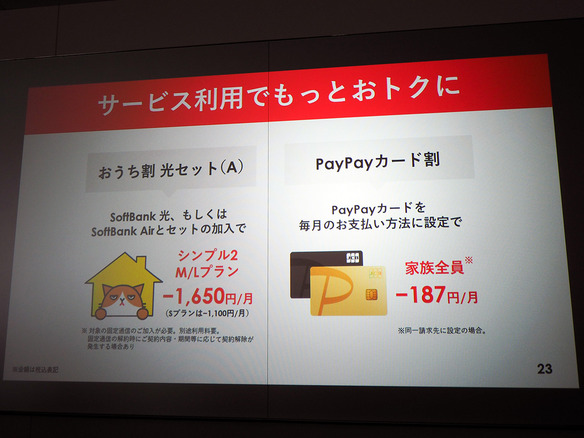

さらに10月には、ソフトバンクのサブブランド「ワイモバイル」が、新料金プラン「シンプル2」を提供予定だ。もちろん、各社の料金プランにはいくつか違いもあるのだが、共通している部分もいくつかある。

1つは、基本料金を値上げ、あるいは通信量が減少するなどベースの料金のお得感が落ちていることだ。UQ mobileの場合、大まかにいうとミニミニプランが従来プラン(くりこしプラン+5G)の「S」、トクトクプランが「M」、コミコミプランの「L」に相当するのだが、月額基本料金はミニミニ・トクトクプランがそれぞれ737円ずつ上がった。コミコミプランは550円下がっているものの、通信量が25GBから20GBに減少している。

また、irumoも、前身となるNTTレゾナントが提供していた「OCNモバイルONE」と比べた場合、月額基本料金は3GBのプランで1177円、6GBのプランで1507円値上げ。

9GBプランに至ってはOCNモバイルONEの10GBプランと比べ1617円値上げしている上、通信量も1GB減少している。500MBプランは料金こそ月額550円と変わっていないが、4Gのみの通信で速度も最大3Mbpsに制限されるなどの制限がかかるようになった。