東京, 12月13日, /AJMEDIA/

20年以上にわたってある絵と歩み続けてきた人がいる。感想を問われて答えることができないほどの衝撃をその絵から受けたことをきっかけに、その美術館の学芸員になった。

「こんな作品は世界中探しても他にないと思います。今も私は強く心を打たれているのです」

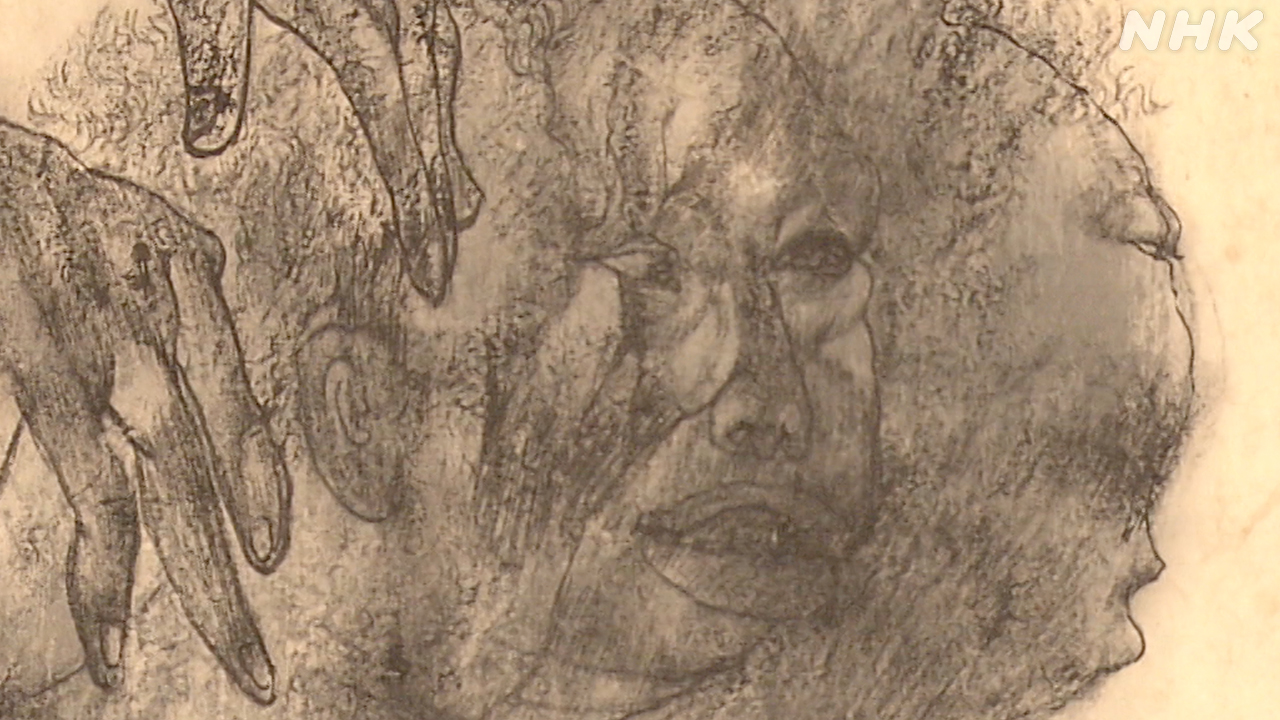

原爆が投下された広島の惨状などを描いた「原爆の図」。

展示されているのは、被爆地から遠く離れた埼玉県東松山市の美術館。

なぜ、その人は「原爆の図」に魅せられたのか。答えを探すため、私は美術館へと向かった。

(さいたま放送局記者 江田剛章)

「原爆の図」

「原爆の図」が展示されている美術館は、埼玉県中部の東松山市、川沿いの田畑が広がる静かな場所にたたずんでいた。

原爆の図 丸木美術館

都心からは公共交通機関を使って1時間あまり。

最寄りの駅からは歩くと30分ほどかかった。

取材した12月には平日にも関わらず多くの人が訪れていた。

丸木位里(左)と妻の丸木俊(右)

原爆の図の作者である広島出身の画家・丸木位里と妻の丸木俊は、位里のふるさとの風景を思わせるこの場所に美術館を開いた。

そして、となりに自宅とアトリエを作り、創作活動を続けた。

「原爆の図 第1部 幽霊」

美術館に入ると、15の連作である「原爆の図」のうち14の作品が展示されていた。

私が最も印象に残ったのは、2階のスペースに展示されている「第1部 幽霊」だった。

着物は燃え落ち、ただれた皮膚を引きずる人々。

眠っているように見える赤子。

あてもなくさまよう人たち。

原爆投下直後の広島に入り、2人はその後、その惨状を描き始めた。

そして、1950年に完成したのが「幽霊」だ。

縦1.8メートル、横7.2メートルの大きさで、油彩画家の俊による写実的でリアルな絵のタッチと、日本画家の位里による水墨画の技法によって描かれた作品の存在感に、私は圧倒された。

展示スペースの前には、2人のメッセージが添えられている。訪れた人たちの多くは、この作品を見てはメッセージを読み、考えを巡らせているように見える。

「原爆の図」と歩み続ける学芸員

美術館で作品について説明をしている人がいた。

学芸員の岡村幸宣さん、「原爆の図」に魅せられたまさにその人だ。

柔らかい語り口で来館者のどんな質問にも丁寧に答えていた。

東京で生まれ育った岡村さんは、幼いころから絵画を見たり、描いたりすることが好きだった。

大学に進学して学芸員の資格をとるための実習でこの美術館を訪れ、出会ったのが「原爆の図」だった。

岡村幸宣さん

「感想を聞かれても答えることができなかったのを今も覚えています。美しさと恐ろしさ、明るさと暗さ、そしてどこか温かさや優しささえ感じる。とてもひとつの感想に収まる絵ではない。ただただ驚くばかりでした」

美術館就職前の岡村さん

大学を卒業したあと、岡村さんは、国内外を放浪し、美術作品に触れる機会を持ち続けた。

しかし、「原爆の図」がその心から離れることはなかった。

時間をかけてこの作品と向き合いたい。

2001年、美術館への就職を決めた。

運営危機を乗り越えて

就職した岡村さんを待っていたのは美術館の窮地だった。

もともと減少傾向にあった来館者は、丸木夫妻がいずれも亡くなった2000年以降、「2人に会える」「創作の様子をかいま見ることができる」といった特徴を失うと、急激に減っていた。

収益のほとんどを入館料や個人の寄付に頼っていたため、美術館の維持に必要な年間3000万円の資金を集めることができず、収入が年間2000万円に満たない年が続いた。

美術館に足を運んでもらい、「原爆の図」を見てもらうためにはどうすればよいのか。岡村さんが着目したのが、若い世代へのアプローチだった。

かつて自分がそうだったように、この作品から何かを感じてほしい。15年ほど前、埼玉県の高校で講演したのをきっかけに、各地の学校で講演や講義を行うようになった。