東京, 7月29日, /AJMEDIA/

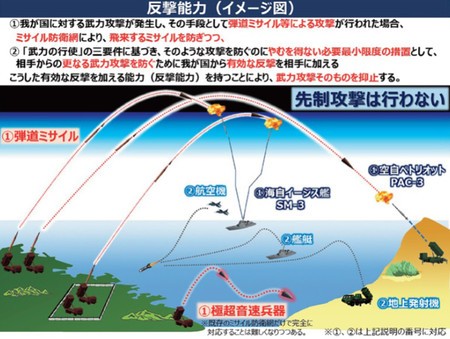

2023年版防衛白書は、戦後の安全保障政策の大きな転換になった反撃能力(敵基地攻撃能力)保有を解説し、既存のミサイル防衛網だけでは対処に限界があることを強調した。しかし、反撃能力で他国の領土をたたく場合、憲法上どこまで許されるかは抽象的な記述にとどまり、不明瞭さは否めない。集団的自衛権との関係についても説明が不十分だ。

戦後78年、沖縄慰霊の日 知事、防衛強化に不快感―犠牲20万人追悼、平和誓う

解説は1956年の政府見解を土台に、憲法との整合性を強調した。「他に手段がないと認められる限り、誘導弾(ミサイル)等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれ可能」とする見解を記載。反撃能力は「これまで政策判断として保有してこなかった能力に当たる」と説明した。

必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域に反撃を加えられるとしたが、「いかなる措置が自衛の範囲に含まれるかは個別具体的に判断される」とこれまでの国会答弁を踏襲。専守防衛を逸脱しないよう反撃が許される規模や対象となる軍事目標の定義、先制攻撃を回避する判断基準も示さなかった。

政府の解釈では、安全保障関連法で容認された集団的自衛権を行使する際にも反撃能力は使える。しかし、解説は「集団的自衛権」とその行使の要件となる「存立危機事態」の文言を使わずに説明しており、分かりづらい。

法的には、例えば米国が攻撃され、日本の存立が脅かされる存立危機事態などが認定されれば、自衛の措置として集団的自衛権を行使。日本が直接攻撃されていなくても、反撃能力を用いて米を攻撃する第三国に武力行使することが可能になる。

浜田靖一防衛相は28日の閣議後記者会見で、白書の反撃能力に関する記述などについて「反撃能力保有の背景や必要性についてより分かりやすく理解できるよう、ミサイルの脅威の高まりやコラムを設けて解説しており、必要な記載に努めた。透明性が必要なところは全て白書に網羅されている」などと述べた。