東京, 9月12日, /AJMEDIA/

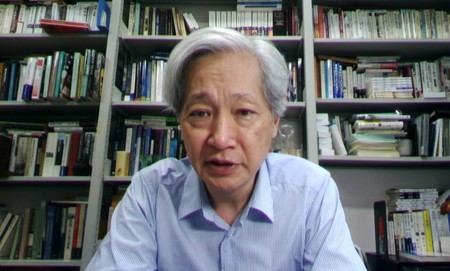

米同時テロから20年の世界の変化について、国際政治学者の藤原帰一東大大学院教授(65)に話を聞いた。一問一答は次の通り。

―2001年9月の米同時テロから20年になった。

米国の力に対する疑念が深まった20年間だった。同時テロ以前は、1990年代に西側が冷戦に勝ち、民主主義や資本主義が世界共通の制度として普遍性を持つと考えられた。背景には米国の圧倒的な軍事力と経済力があった。こうした「過信」が打ちのめされた。

9.11はテロ事件として最大規模だが、グローバルテロリズムは1980年代から拡大していた。飛行機を乗っ取る手法は新しかったが、それよりテロへの反応がもたらした世界の変化の方が大きい。具体的には米国が対テロ戦を開始し、アフガニスタンやイラクに軍事介入した。このリアクションが間違っていた。

―米国は失敗したのか。

アフガンでもイラクでも戦闘は数週間で終わっている。失敗したのは占領統治だ。レジームチェンジ(体制転換)の戦争を試みた場合、次の体制づくりで「民主化」という課題に直面する。外からの民主化は大きなコストや代償を伴う。人々が米国を歓迎して受け入れ、民主主義をつくるだろうという期待があった。現実は治安の維持に失敗し、民主化を旗印に介入した側が、その土地の勢力から抵抗され、結果的に逃げ出した。

―民主化はなぜ受け入れられなかったのか。

民主主義の持つ国際的な力や影響力、さらに米国の軍事力を過大評価したことが大きい。米国はタリバンを倒して、大規模にやれば問題は解決するのだと根拠もなく信じていた。しかしまずは、人の安全を確保するための軍事力と人道支援を組み合わせた活動が必要だった。2019年12月に銃撃を受け死亡したNGO「ペシャワール会」(福岡市)の現地代表、中村哲医師=当時(73)=は、ごく普通の人がテロに向かうのは生活の安全が奪われているからだ、と繰り返し述べていた。外部から民主主義を「与え」ても体制を維持できない。そこに暮らす人々がつくらなければ民主政治は安定しない。

日本の国際紛争との関わりがこの20年で大きく変化したとは思わない。一方、アフガンなどでの日本のNGOや国際協力機構(JICA)の働きは成果があった。草の根の活動を欠いた「民主化」は、前提条件が間違っている。米国の失敗の要因の一つは、自分たちの自己愛に奉仕するような民主主義の拡大を思い描いていただけだったからではないか。

藤原 帰一氏(ふじわら・きいち)東大法卒。同大大学院博士課程単位取得満期退学後、フルブライト奨学生として米エール大大学院に留学。米ウッドロー・ウィルソン・センター研究員などを経て東大大学院法学政治学研究科教授。研究分野は国際政治学。65歳。東京都出身。