東京, 12月29日, /AJMEDIA/

政府は28日、日本に飛来する恐れがある弾道ミサイルが発射された際の全国瞬時警報システム(Jアラート)について、迅速な情報提供のため、発令までの時間を短縮すると発表した。都道府県単位での発令は変わらないが、スピードを優先するため、対象は隣接自治体を含め広範囲となる。北朝鮮が10月と11月に発射した際、発令が遅れたことへの批判を踏まえた。

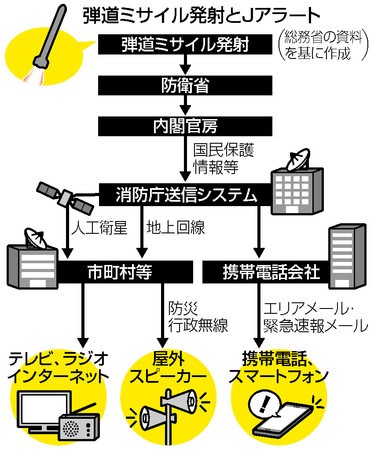

北朝鮮からの弾道ミサイル発射の把握は、米国の早期警戒衛星による赤外線探知が端緒となる。米軍からの情報を受けた防衛省はイージス艦やレーダーで軌道を計算。発射推定位置や落下予測地点などの関連情報を受け取った内閣官房が対象都道府県にJアラートを発令する。

内閣官房は今後、発令のタイミングを「相当程度確定的」から「一定の蓋然(がいぜん)性が確保された段階」に早める。当面はオペレーターが手動で対応するが、来夏にはシステム改修が完了する見通しだ。10月4日のミサイル発射事案に当てはめると、発射から5分後だった発令を1分程度短縮することができるという。

政府関係者は「北朝鮮からのミサイルは10分以内で日本に届く」と指摘。「正確性と迅速性の両立を目指すのが筋だが、避難時間の確保のためにより重視したのは迅速性だ」と説明する。

これに伴い、システム改修後はミサイルが上空を通過する地域の隣接都道府県にも、Jアラートを送信することになる。10月と11月のミサイル発射の際は、新幹線や地下鉄など公共交通機関が安全確認のために一時運転を見合わせた。対象範囲が広がると、国民生活への影響は今まで以上に大きくなるとみられる。

Jアラートを巡っては、2017年8、9月のミサイル発射の際に「対象範囲が広すぎる」との指摘を受け、北海道、関東、近畿、九州など全国で9ブロックに分けていた送信区域を、19年1月に都道府県単位に切り替えた経緯がある。