東京, 5月03日, /AJMEDIA/

沖縄は1972年の本土復帰後、県知事選を中心に県内を二分する選挙が続いた。背景となったのは沖縄本島に残された広大な米軍基地の存在。あくまで返還を求めるのか、受け入れつつ経済振興を進めるのか―。米兵の事件・事故や時々の雇用情勢が絡む中、県民は選択を迫られた。

始まりは県土を荒廃させた沖縄戦。占領下、米軍は収容所で暮らす県民を尻目に基地を造成した。50年代には主権を回復した本土から米兵が移り、「銃剣とブルドーザー」と呼ばれる民有地の強制接収が繰り広げられた。復興は遅れ、女性や子どもが犠牲になる事件や事故も多発した。

当時について、琉球大教授から政界に入った高良鉄美参院議員(沖縄社会大衆党委員長)は、米軍への反発は革新層も保守層も感じていたと指摘。「基地の即時撤去を求めるか、経済を考えて抗議を『ある程度』にするか」の違いだったと解説する。復帰後は日米安全保障条約に基づく基地提供を認める自民党と、それに対抗する革新系野党の対立に収れんしたという。

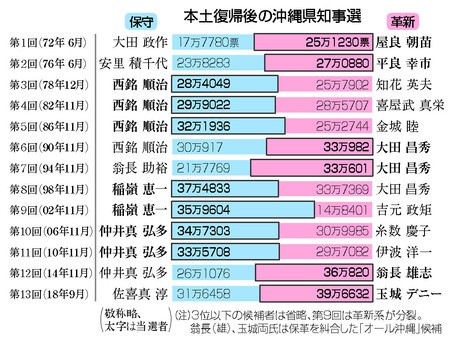

基地の「核抜き・本土並み」がうたわれた復帰だったが、実態は違った。失望が広がり、直後の知事選で革新共闘の屋良朝苗氏が勝利。最後の琉球政府行政主席として「無条件返還」を訴えた姿が支持を集めた。

雇用が悪化した78年の知事選では、自民党衆院議員だった西銘順治氏が「中央とのパイプ役」を期待され当選。復帰後初の保守県政となった。

次は革新系の大田昌秀氏。沖縄戦の経験者として国との対決も辞さなかった。95年に少女暴行事件が発生。翌年の県民投票では日米地位協定の見直しと基地の整理縮小に賛成が89%を占めた。

ただ、投票率は6割を切り、複雑な心理を浮き彫りにした。大田氏は98年の知事選で高失業率を「県政不況」と批判され、3選を逃した。

◇構造変化

その後の16年は自民党に推された経済界出身の稲嶺恵一、仲井真弘多両氏が県政を担った。市町村長選でも保守系の勝利が目立った。

だが、沖縄特有の構図として冷戦後も残っていた保革対決がこの間に変容した。伏線は2007年の教科書検定問題、引き金は12年の新型輸送機オスプレイの沖縄配備だ。

教科書問題は沖縄戦の集団自決に「日本軍の強制」があったとする記述が削除されたことに端を発する。保守層も反発し、県民大会に主催者発表で11万人が集まった。

オスプレイは墜落事故が続いていた。日米両政府の配備強行に対し、撤回を要求する「建白書」がまとまり、県内全41市町村長が署名した。

これを基に保革糾合の「オール沖縄」が誕生。次々と加わった自民重鎮の一人が14年知事選に勝った翁長雄志氏だ。県連幹事長の経歴を持つが、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を進める政府とたもとを分かった。

「イデオロギーよりアイデンティティー」。県民同士でいがみ合わず、一つになって「本土」と向き合うべきだと訴えた。この年の衆院選でオール沖縄は全4選挙区を独占した。

18年の翁長氏急逝後は現在の玉城デニー知事がバトンを受け継いだ。ただ、政権側の切り崩しもあり、最近はオール沖縄の退潮が顕著だ。

沖縄には在日米軍専用施設・区域の7割が今も集中する。「対立は基地がなくならない限り続く」。自民県連会長を務めた元県議の翁長政俊氏はこうみる。

今年9月には知事選が予定される。辺野古の埋め立てが進む一方、新型コロナウイルス禍は基幹産業の観光を直撃した。基地と経済のはざまで県民はまた選択を迫られる。