東京, 8月31日, /AJMEDIA/

では、未承認国家に着目して、2022年時点のロシアによるウクライナ侵攻まで見通すための起点として、まず廣瀬さんが拠点にしたアゼルバイジャン共和国が抱える未承認国家「ナゴルノ・カラバフ共和国」をめぐる経緯を見ていく。そのためには、まず、アゼルバイジャン共和国とは? というところから始めよう。

アゼルバイジャン共和国は、世界最大の湖であるカスピ海の西岸に位置し、北側のコーカサス(カフカス)山脈ではロシアと、南側ではイランと接している。ソ連の求心力が失われつつあった1989年に主権宣言、1991年に独立した。現在は、日本の北海道よりもやや大きいくらいの領土(ナゴルノ・カラバフ地域を含む)に1000万人ほどの人々が暮らしている。

カスピ海に油田、ガス田を持っているため、その利潤から、比較的、ロシアに対して独立性を保ちやすい環境にある。その一方で、ロシアや隣国アルメニアが後押しする未承認国家「ナゴルノ・カラバフ共和国」を国内に抱えて、長きにわたる紛争の中にいる。

廣瀬さんは、2000年、首都バクーに1年間住んで、調査研究を行ったのだが、その際の印象をまず聞いておこう。

「今でこそメディアが金満国家などと呼ぶことがありますが、当時はオイルブームの前で、印象は『真っ黒』でした。あの頃のアゼルバイジャンで思い出すのは、何か全部、黒っぽくて色がないという印象でした。理由は二つあって、そのうち一つは、停電が激しかったことです。昼間でもお店とかが真っ暗で、やってないのかなとか思うと暗闇に人がいたりとか。もう一つは、冬は寒くて暖房もきかないので、屋内でも厚着していて、おまけに黒い服が多いんですよ。そういったことが重なって、町の印象が真っ黒なんです。それが2005年ぐらいにカスピ海のオイルブームに沸くようになってから、街も人も色がカラーになりました……」

また、当時のアゼルバイジャンがロシアの影響から次第に離れて、自らのアイデンティティを確立する端境期にあったこともここで記しておくべきエピソードかもしれない。

「アゼルバイジャン語はトルコ語と文法構造が似ているんです。トルコ語を知っていれば学びやすい言語です。他方、ロシア語とは親和性がなく、単語レベルでロシア語が混在しているというイメージでしょうか。しかし、当時は、ソ連解体からまだ日が浅かったので、年配の方にロシア語の方が得意な人も多く、特にアカデミックな領域ではそうでした。日本語でも学術的なことを話すとだんだんカタカナが増えたりしますよね。アゼルバイジャン人にとって、カタカナに相当するのがロシア語で、学術的な会話でだんだんロシア語の単語が増えていくと、いつの間にか話し言葉もロシア語に切り替わります。テレビの討論番組でも、片方がロシア語、もう片方がアゼルバイジャン語で話していて、どっちも理解できるんだけれども、しゃべるのはより得意なほうで、というふうなことが見られました」

使われる文字も、当時はキリル文字、より正確には、ロシア語のキリル文字とは少し違う、アゼルバイジャン語独特のアルファベットを含んだ、アゼルバイジャン・キリルが使われていたそうだ。それが、2003年1月に禁止され、アゼルバイジャン・ラテン文字に移行し、ロシアの文化圏から距離を取る動きが強くなっていく。

「それでも、年配の方の中には、ソ連時代は安定していた、文化に触れる機会が多くて豊かだった、余暇が充実していた、格差が少なかったとノスタルジーを語る方もいましたし、やっぱりアイデンティティが揺れ動いている時期だったんです」

ペレストロイカ後の分断されていく旧ソ連諸国、あるいは、分断後の旧ソ連諸国を見たいという目論見を持っていた廣瀬さんにとっては、やはり非常に適切な地域で、適切な時期だったといえる。

では、「ナゴルノ・カラバフ共和国」という未承認国家は、どのように誕生し、現在へとつながってきているのだろう。

最初に廣瀬さんは、大局的なことを述べた。

「ロシアにとって、旧ソ連地域は、『勢力圏』として堅持していかなければならないというのが最も重要な外交方針です。そして、勢力圏を守るためにロシアが使う手段として指摘できるのは、政治、経済、エネルギー、未承認国家の4つでした。勢力圏に留めたいのに、ロシアに対して従順ではない国に対しては、例えば関税を高くしたりとか、本来であれば旧ソ連諸国はビザなしで移動できるはずなんですけど、ビザを要求したりとか、いろんな形で圧力をかけてきます。そのような、政治、経済の部分での圧力があるわけです。また、エネルギー価格も友好国と非友好国で値段が違うんですよね。かわいい国には安くするけど、憎たらしい国には高くする。それらに加えて、未承認国家というのが、ロシアの外交カードだったわけです」

ロシアの行動原理として、その勢力圏を維持したいという強い方針がある。旧ソ連諸国は、その勢力圏を維持すべき最たる地域だ。そして、ロシアは、その手段の一つとして「未承認国家」を利用するというのである。

「ナゴルノ・カラバフは、アゼルバイジャンにありながらアルメニア人が多い地域で、ソ連時代は、アゼルバイジャンの自治州でした。それをアルメニアに移管してほしいという運動が1987年から88年頃にかけて起きました。まだソ連があった頃です。最初は平和的な運動だったのですが、88年、アゼルバイジャンで起きた『スムガイト事件』をきっかけに民族間の闘争になりました。そして、ソ連解体後には、激しい戦争になっていきます。アゼルバイジャンではアルメニア人が、アルメニア、ナゴルノ・カラバフとその周辺地域ではアゼルバイジャン人が、それぞれ民族浄化の対象になりました」

民族浄化とは、英語の「エスニック・クレンジング」の和訳で、1990年代の前半から使われ始めた比較的新しい言葉だ。複数の民族集団がある地域で、多数派が少数派を、同化、強制移住、大量虐殺などで、抑圧することを指す。アゼルバイジャンとアルメニアは、互いにその民族浄化を試みたため、大量の難民と国内避難民が生じた。

その引き金を引いたスムガイト事件とはどんなものだったのか。2000年当時、アゼルバイジャンで調査をしていた廣瀬さんは、真偽のほどが確認しようもない様々な物語を採録することになった。

「スムガイトというのは、アゼルバイジャンのカスピ海に面した都市です。そこで、アゼルバイジャン人がアルメニア人を『虐殺』したことがきっかけになって両方の民族浄化にまで至ったという話なんですが、これを、アゼルバイジャンで聞くのと、アルメニアで聞くのでは、全然、違うんです。もちろん、アルメニアでは、『アゼルバイジャン人によるアルメニア人の虐殺』ですが、アゼルバイジャンでは、全部アルメニア人がソ連共産党の支援も得て仕組んでやったとされます。つまり、アルメニア側の陰謀だという話です」

例えば、廣瀬さんが仲良くしていた友人のアゼルバイジャン人がスムガイト出身で、その人物の証言によると「虐殺」が起きる数日前、いったん引っ越していなくなっていたアルメニア人がどんどん戻ってきて、「近いうちに大きな事があるから」というふうに言ったり、アルメニア人たちが不自然に銀行からお金を大量に下ろすなど、「怪しい」ことが起きていたという。

「事件の直前に近くの収監施設からたくさんの囚人が釈放されていたとも言われているんですね。そして、実際の事件は、アルメニア人の若い男性がアルメニア人の若い女性をレイプして大騒ぎになったところから始まって、いつの間にかアルメニア人とアゼルバイジャン人の喧嘩になってしまったというんです。亡くなった26人も全員がアルメニア人というわけではなく、アゼルバイジャン人も6人含まれていて、殺した側には数日前に戻ってきたアルメニア人や、釈放された囚人がかなり入っていたと。でも、結局、全部アゼルバイジャン人がやったことになったために、こちらに悪のレッテルが張り付いて、不幸の連鎖が始まったと言うんです。これは滞在中何度も別の人たちから同じことを聞かされました」

一方、アルメニアを訪ねて聞き取り調査をすると、今度は正反対の物語を聞かされることになる。

「アルメニアの人たちは、わたしたちは何にもしてないと言うわけです。ただし、アゼルバイジャンで聞くような、なぜそうなったかという詳細はありません。そして、我々はいつもテュルクにやられる、というんです。テュルクというのは、トルコ系の人たちのことをテュルクっていうんですけど、要するにアルメニア人から見ると、アゼルバイジャン人もトルコ人も同じなんです。で、いつもテュルクにやられてきたって……」

ちなみに、アルメニアがトルコに痛い目にあってきたというのは歴史的な「事実」で、19世紀末から20世紀初頭に、オスマン・トルコ帝国が「アルメニア人大虐殺」と呼ばれる非常に残虐な行為を行ったことが知られている。アルメニアは、この件について、トルコに謝罪を求め続けているが、トルコは組織的な関与を認めていない。いずれにせよ、アゼルバイジャン人は、その時の「テュルク」とは別なはずなのだが、アルメニアの人たちは同一視して、「またやられた」というふうに捉えるのだという。

これらはどこかで聞いたことがあるような話ではないだろうか。近隣に住む2つの民族があって、同じ事件について、違う解釈がなされて、それぞれにとっての「正しいこと」になるという事例だ。そして、このはじまりのスムガイト事件の後、様々な「事件」が積み重なり、紛争史はもう、概略を述べるだけでも一冊の本では足りないくらいの経緯を経てしまった。その中で多くの血が流れ、その都度、相互に違う物語から語られてきた。

「どれだけ本当なのかわかりませんし、どちらが正しいことを言っているのかもわかりません。深刻なのは、多分、それがもはや事実であろうが、事実でなかろうが関係ないんですよね。人々がそう思ってしまっているから、現実としてあったことになっているわけです。陰謀説が出て、それを結構な人が信じているというだけで、もう、それは事実以上の意味を持ってしまいます。仮に、それが事実として生じていなかったとしても、関係する誰かにとって『真実』であれば、陰謀説的なことでもなかったことにはできず、交渉を行うにしても、陰謀的なことがあったことが前提となってしまいます。そこには、多くの誤解もあることと思います。しかし、そもそも互いに陰謀論や誤解を認めたら交渉が成立するわけもないんです。ナゴルノ・カラバフにおけるアルメニア人の行動は、『アルメニア人大虐殺』の復讐だとの見方もあるくらい、憎悪は負の連鎖を経て大きくなっていきました。そして、こういう現象は、多分、多かれ少なかれ、全ての旧ソ連の戦争で見られるのだと思います」

今回、2022年のロシアのウクライナ侵攻では、2つの親ロシア派の未承認国家「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」において、ウクライナの「ネオナチ」が両「人民共和国」の住民を虐殺しているという、「ロシアにとっての事実」が、侵攻の理由の一つとされたことを思い出そう。しかし、侵攻を受けたウクライナ側としては、それらは事実無根で、いわれなき侵略戦争を仕掛けられた、ということになる。「それぞれの真実」が、積み重なり続けており、その行き着く先は今も見えない。

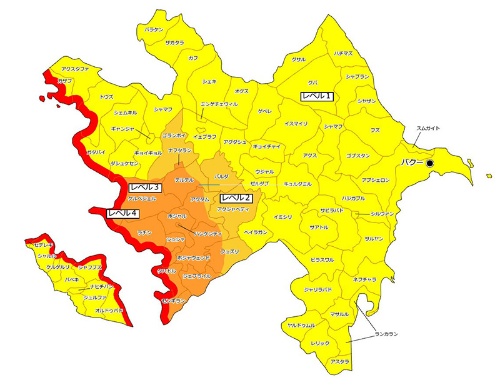

一方、20世紀末のナゴルノ・カラバフ紛争においては、ロシアの支援を得たアルメニアが、アゼルバイジャンを圧倒することとなった。1994年、ロシアの仲介でまとまった停戦の時点で、アゼルバイジャンはナゴルノ・カラバフ地域だけでなくその周囲の緩衝地帯も含めて、国土の20%を実効支配されることになった。廣瀬さんがアゼルバイジャンに滞在した2000年は、時々、小競り合いがありながらも、停戦が続いていた時期だ。

「聞き取りをしていて、あまりに互いに違うことを言うものだから、こちらは『精神分裂』しちゃうんじゃないかということもありました。あと、戦争の話をアゼルバイジャン側で聞き取ると、必ずみんな、いかに自分たちがひどい目に遭ったか滔々と語りながら、写真を見せてくれるんです。それが、ひどいものばっかりなんですよね。アルメニア人が遺体を愚弄するということで、死んでいるのに切り刻んだり、目をくり抜いたり、舌を抜いたりとか。あと、金歯を全部抜いて、お金に変えたりということもあったようです。そういうむごたらしい状況を記録していて、アルメニアを許せないと。日本でもどんどん伝えてくれと言われるわけですが、それでも研究者は中立でなければ、という信念を貫く必要がありました」

このようなエピソードも、やはり、今、話を聴いている2022年の時点では、ロシアとウクライナがそれぞれに語る「物語」に寄せて理解せざるをえない。陥落したウクライナの都市で起きたことをウクライナ側が語ることと、ロシア側で語られることは、おそらくまったく別のストーリーだ。

ちなみに、近年はアゼルバイジャン人にも英語に堪能な人が増え、またソーシャルメディアなどで積極的に情報発信をするようになっているが、かつて、日本に入ってくるナゴルノ・カラバフ紛争にまつわる情報は、ほとんど欧米経由だった。そして、その場合、ほぼアルメニア側の主張が採用された。アルメニアは、欧米諸国に多くの移民を送り出しており(アルメニア人ディアスポラ)、英語やフランス語での情報発信や、各国でのロビー活動に長けているからだという。だから、廣瀬さんがアゼルバイジャンで聞き取った別の立場からの主張は、ともすれは「アゼルバイジャン寄りの主張」と受け取られがちだった。にもかかわらず、中立である研究者の立場から、必ずしもアゼルバイジャンに都合がよいことばかりを語るわけでもないので、「なぜ自分たちの味方をしてくれないのか」というような反応をされることもあるという。

いや、それ以前に、アゼルバイジャンにおいても、当然ながら、すべての意見が一致しているわけではないのである。

「当時、わたしのテーマとしては、停戦をいかに本当の終戦に導けるのか、和平案みたいなものを重点的に考えていたんですけど、結局いいものが自分で出せたわけではありませんでした。聞けば聞くほどいろんな方がいろんなことをおっしゃって、考えれば考えるほど混乱させられました。今度のウクライナ戦争の解決策にもつながってくると思いますが、例えばアゼルバイジャンは領土をあきらめるべきだという人も、アゼルバイジャンにいるんですね。あきらめて、一刻も早く健全な地域の経済活動を取り戻したほうが国益にかなうと。他方で、『どれだけ同胞の血が流れたんだ。1ミリたりともアルメニアに渡してはいけない』という人もいるわけです」

こういった状況は、決着がつかないまま停戦する「凍結された紛争」の形で引き延ばされて、21世紀になっても続いていく。

©National Geographic Society